更新日:2024年11月15日

ページ番号は89745です。

展示「越谷から見た近代教育150年」

市教育委員会では、令和6年7月30日から8月29日まで、市域の近代教育150年を振り返る展示を前・後期に分けて開催しました。

この展示の展示パネルと、来場者に配付した資料を、越谷市デジタルアーカイブで公開しましたので、ぜひご覧ください。

展示概要

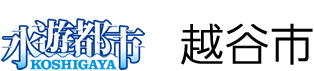

【前期】江戸末期の寺子屋から大正期の学校と子どもたち

近代教育の土台となった幕末の寺子屋や、明治の学制発布によって誕生した学校の様子、試行錯誤しながら進められた教育内容などについて、市域に残る教科書などの史料を通して紹介しました。

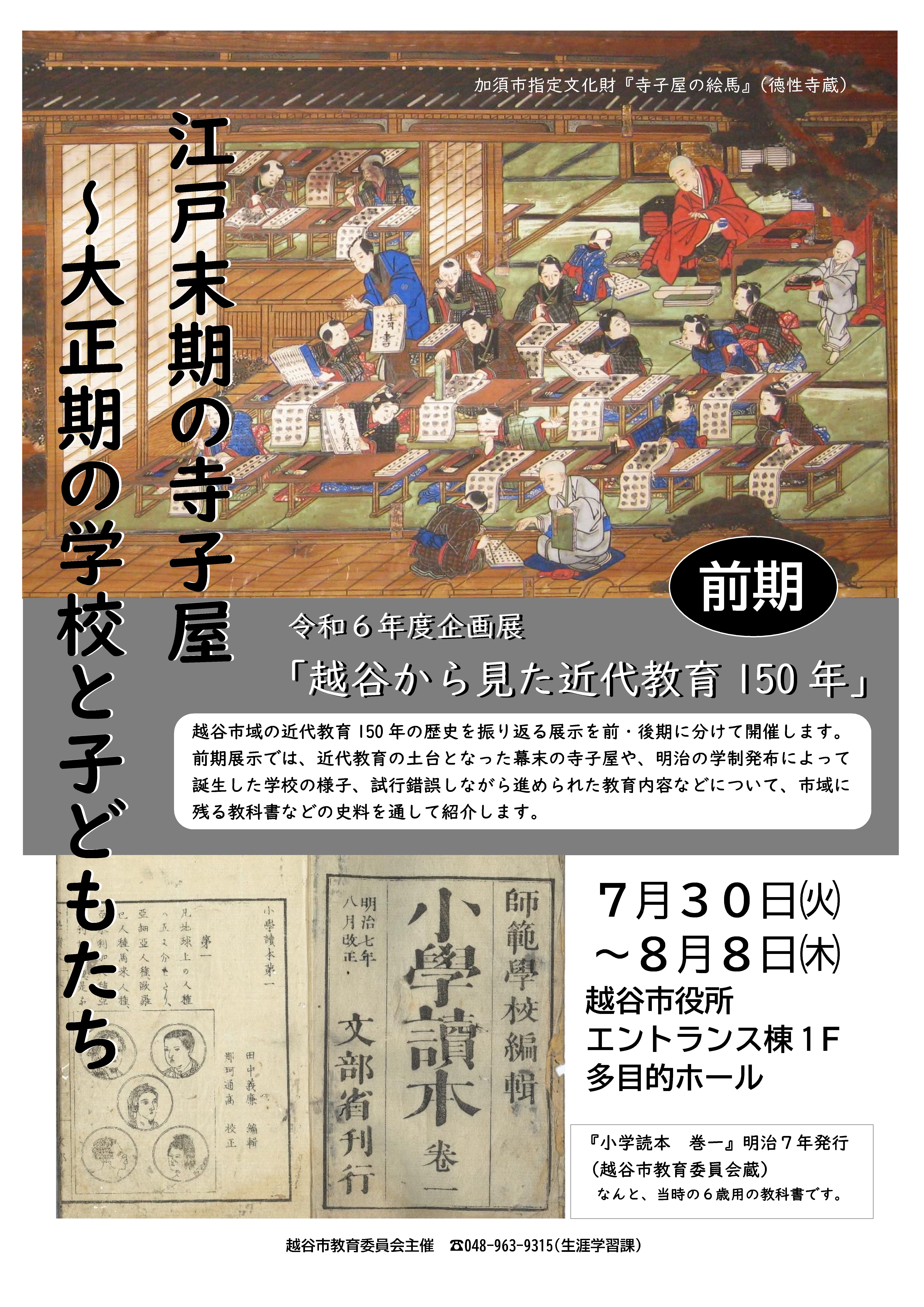

【後期】昭和初期~現代の学校と子どもたち

越ヶ谷小学校の校務日誌や教科書、子どもたちの写真などから、第二次大戦末期と終戦直後から現代までの教育の変化や学校の様子を紹介しました。

展示パネル・配付資料

データ公開

越谷市デジタルアーカイブで、展示パネルと配付資料のPDFデータを公開しています。

令和6年度企画展「越谷から見た近代教育150年」展示パネル・配付資料(越谷市デジタルアーカイブ)

展示パネル概要

前期・後期共通パネル

ごあいさつ

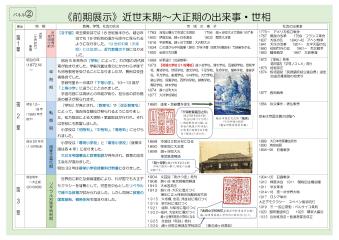

近世末期から大正期の出来事・世相

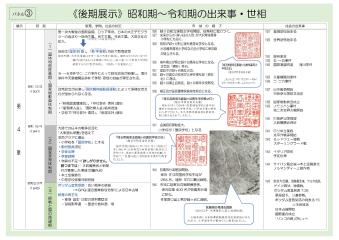

昭和期から令和期の出来事・世相

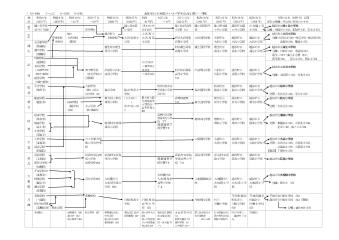

越谷市域の小学校沿革一覧

前期パネル

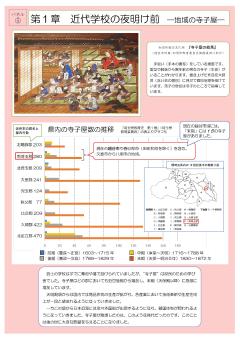

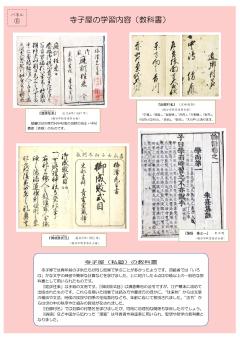

第一章「近代教育の夜明け前―地域の寺子屋―」

県内の寺子屋数の推移

寺子屋の学習内容

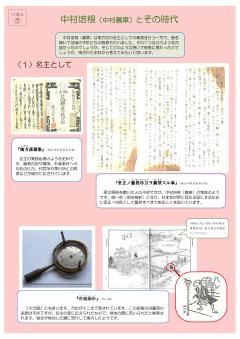

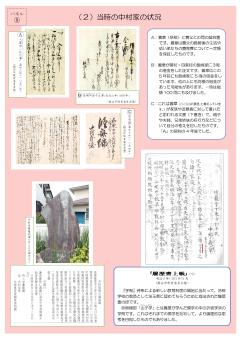

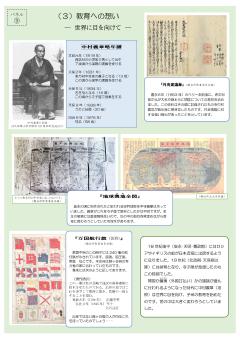

中村培根(中村義章)とその時代

- 名主として

- 当時の中村家の状況

- 教育への想い―世界に目を向けて―

第二章「近代教育の始まり」

明治初期の学校所在

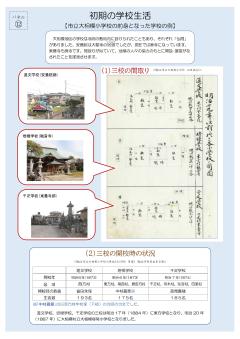

初期の学校生活(市立大相模小学校の前身となった学校の例)

- 三校の間取り

- 三校の開校時の状況

- 校則

- 日課

- 卒業証書

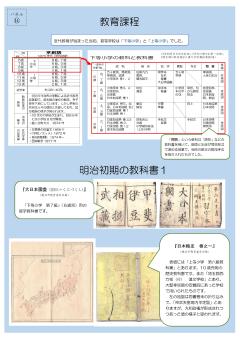

教育課程

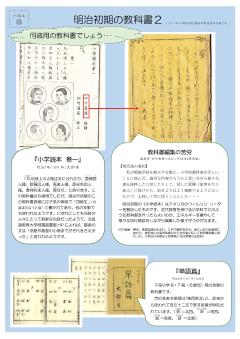

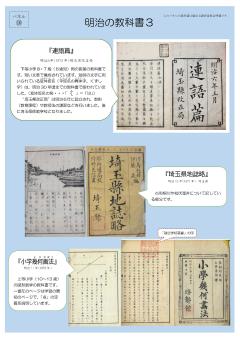

明治初期の教科書

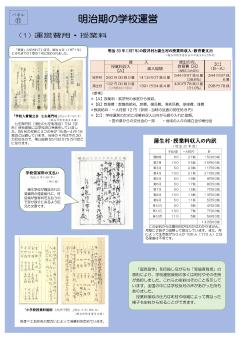

明治期の学校運営

- 運営費用・授業料

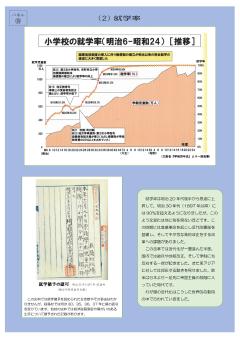

- 就学率

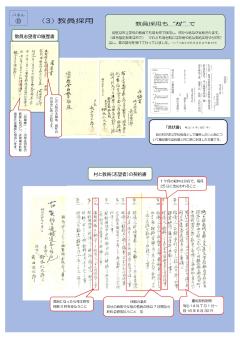

- 教員採用

明治期の学校と児童

第三章「大正期の青少年」

- 越ヶ谷町の青年が主宰した文芸誌『明詩』

- 子供たちの姿

後期展示のご案内

後期パネル

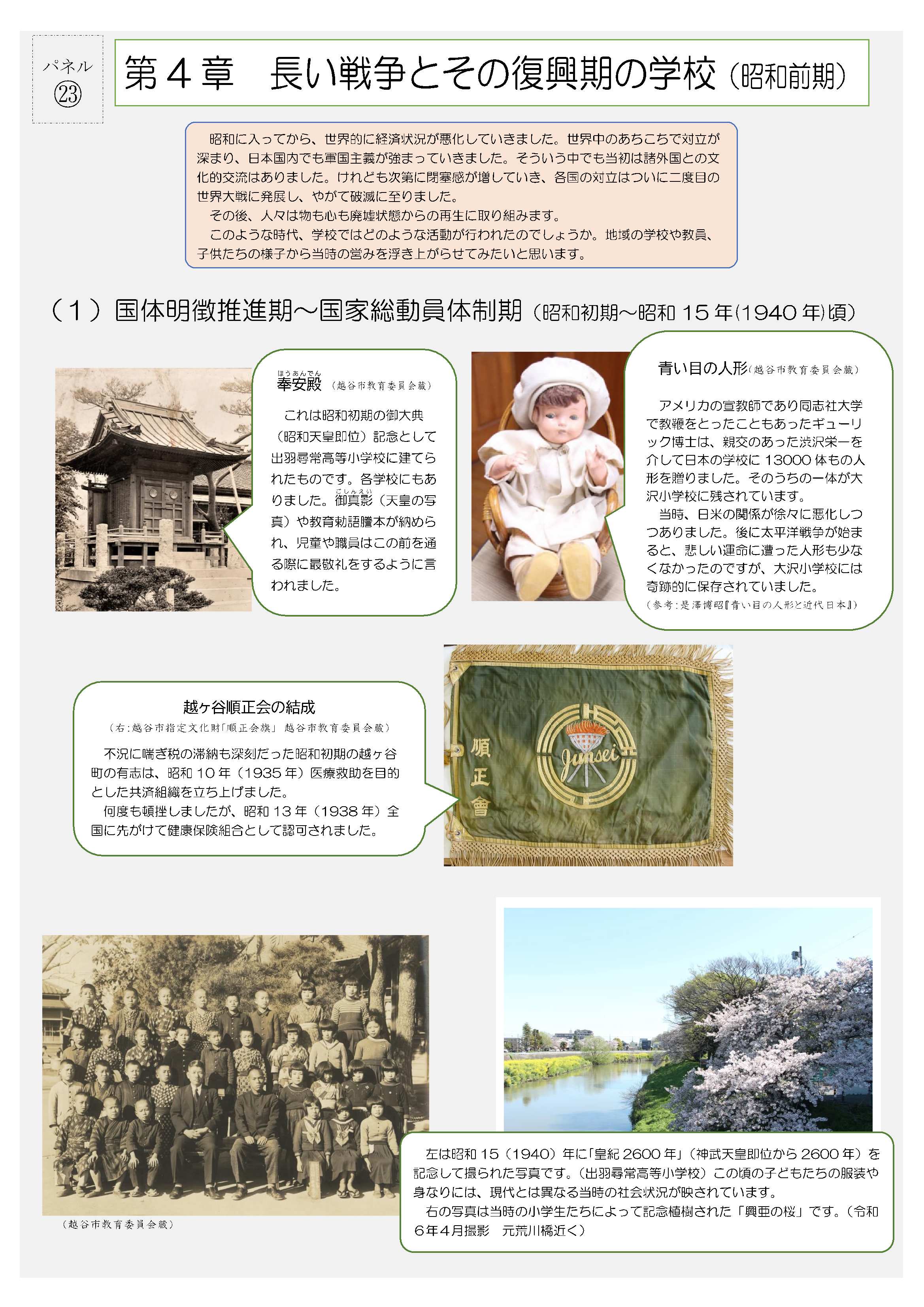

第四章「長い戦争とその復興期の学校(昭和前期)」

国体明徴推進期~国家総動員体制期(昭和初期~昭和15年(1940年)頃)

国家非常体制期(昭和16年~20年(1941~1945))

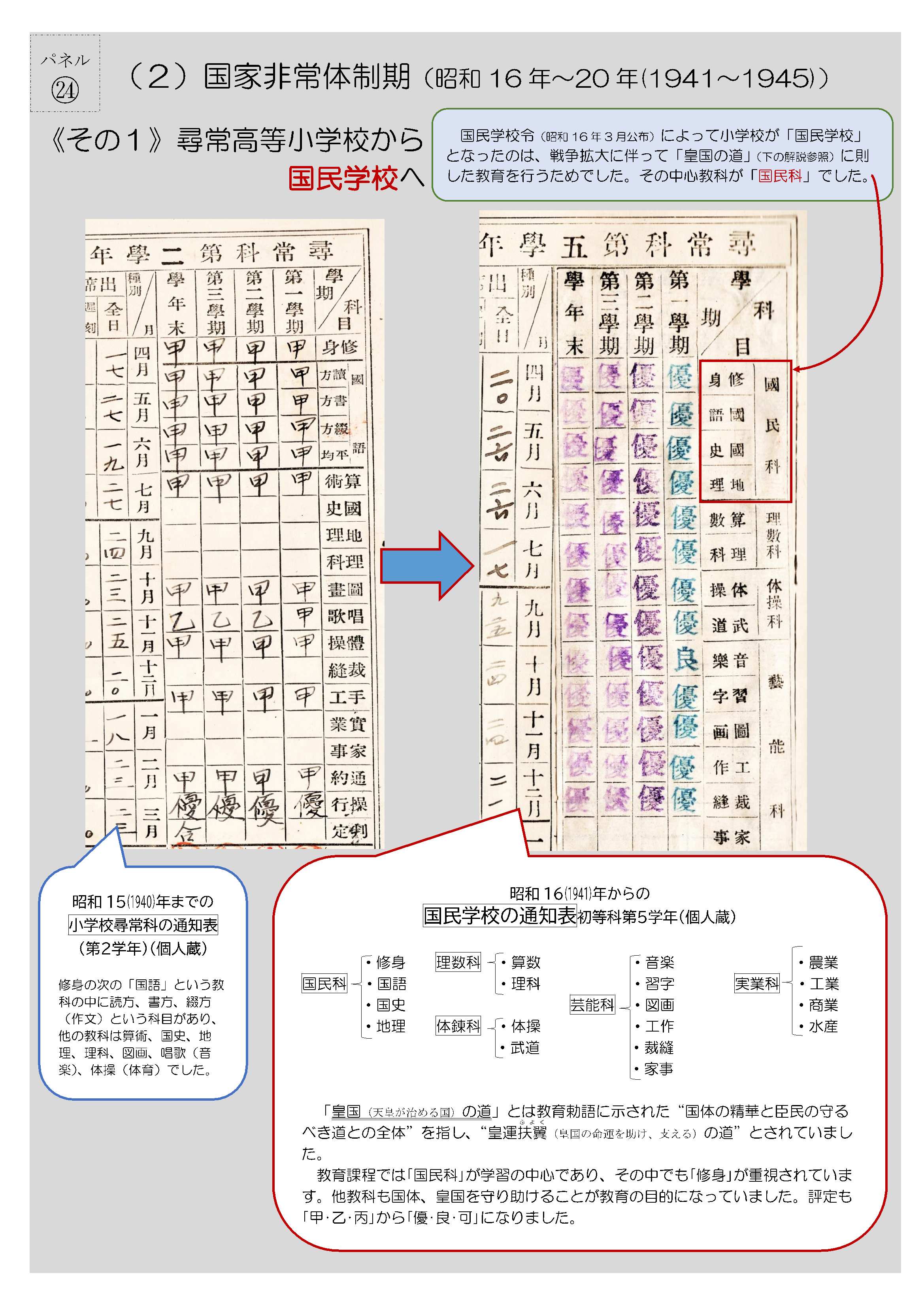

- 尋常高等小学校から国民学校へ

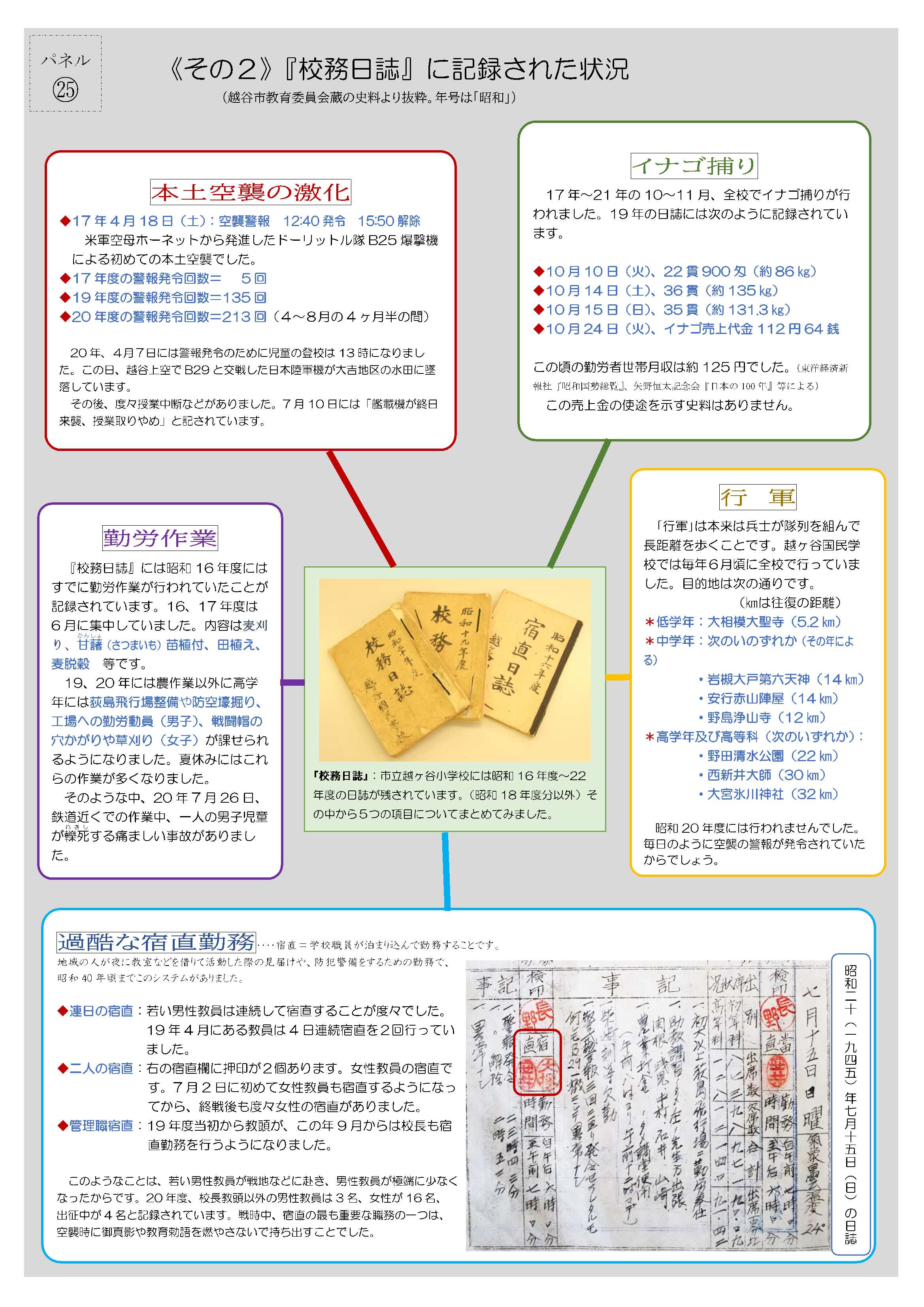

- 『校務日誌』に記録された状況

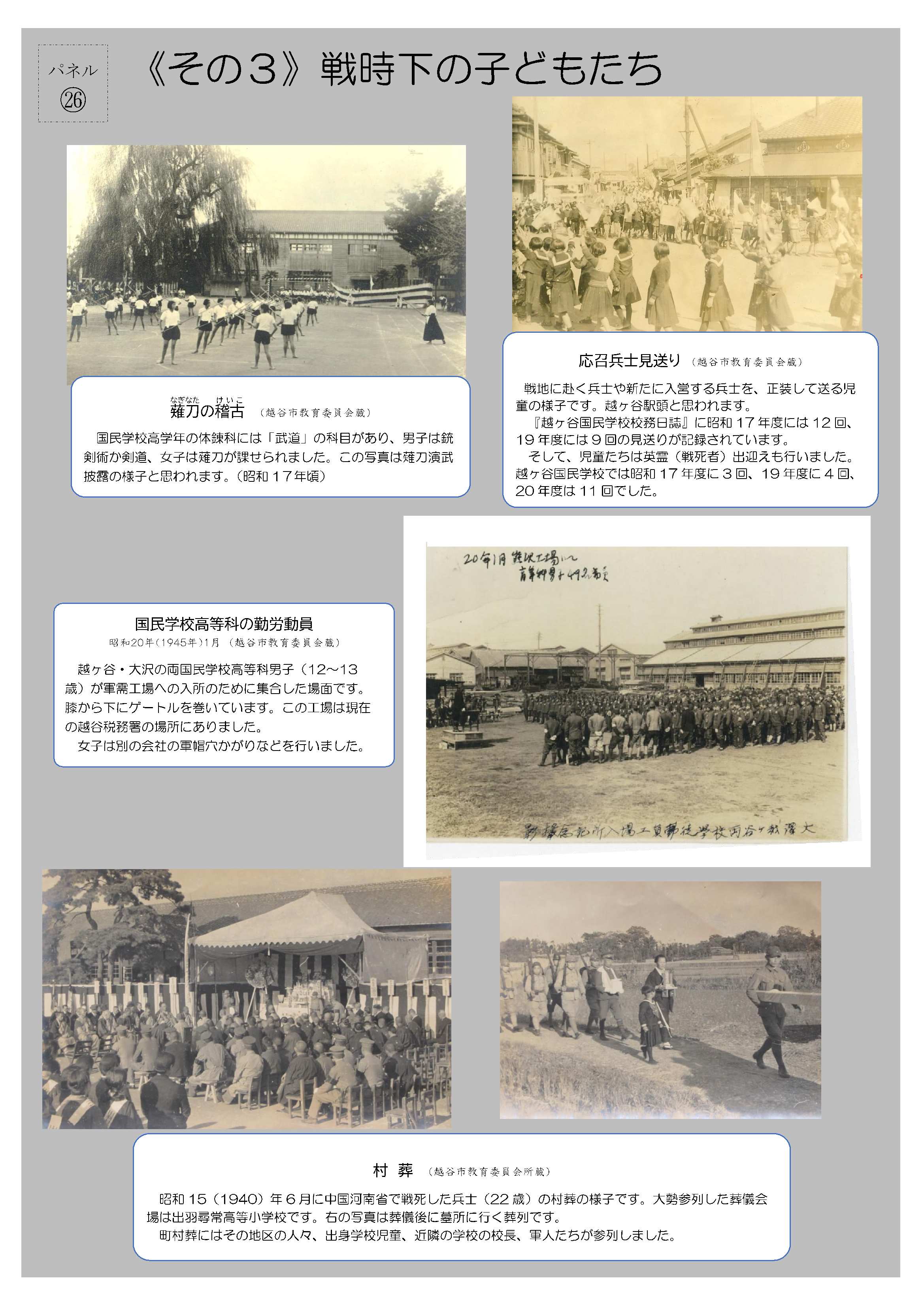

- 戦時下の子どもたち

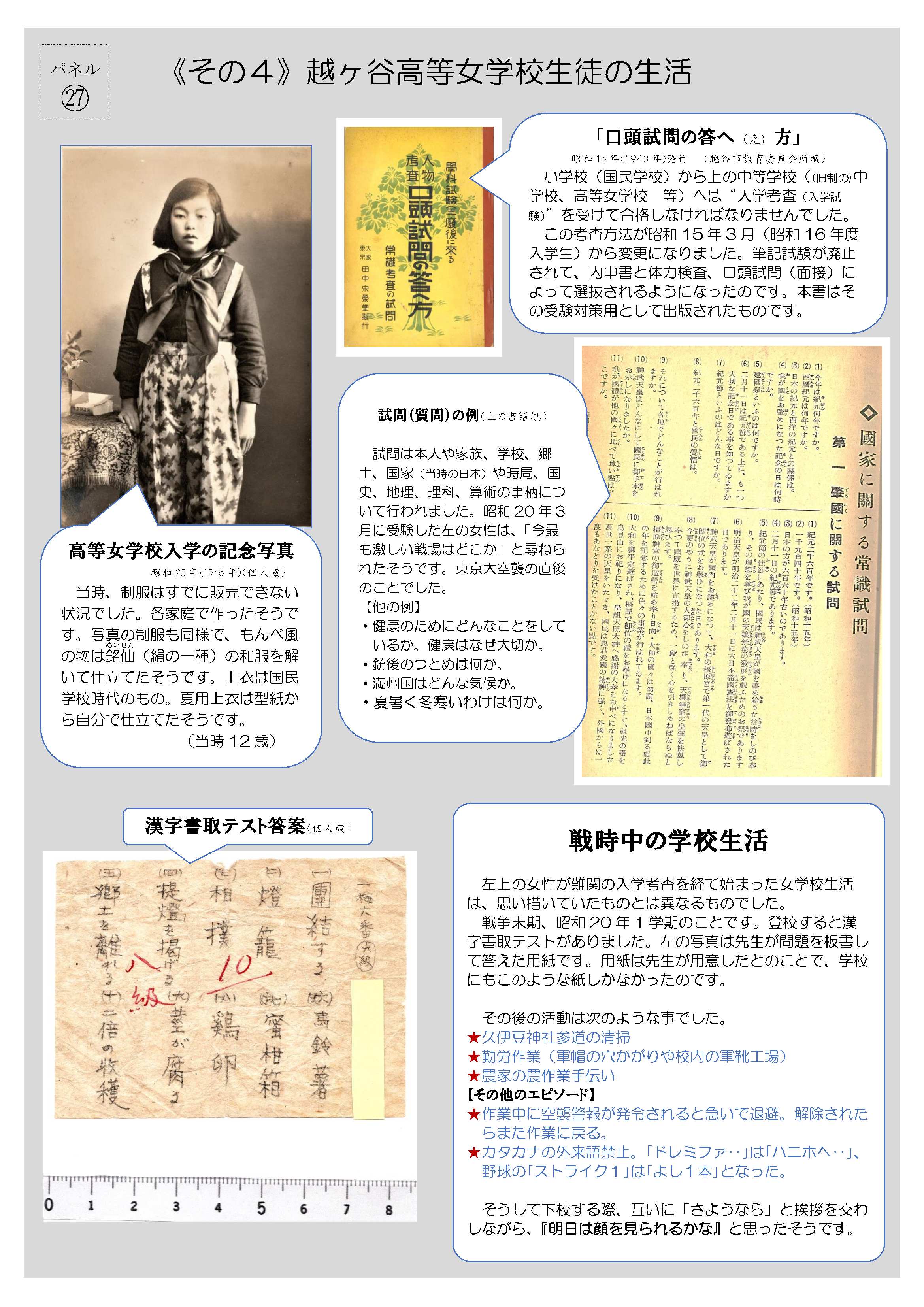

- 越ヶ谷高等女学校生徒の日記

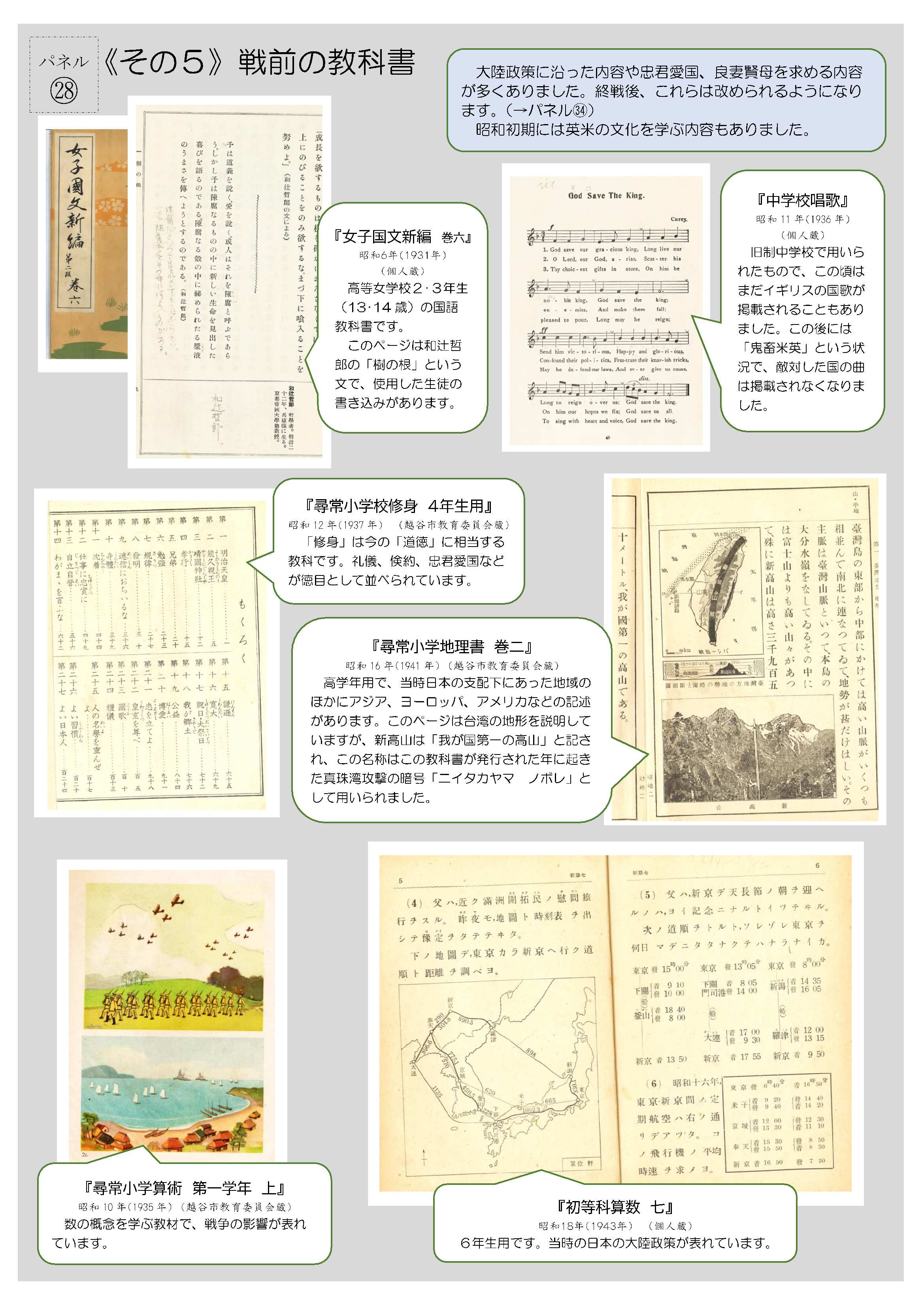

- 戦前の教科書

終戦と国の再建期

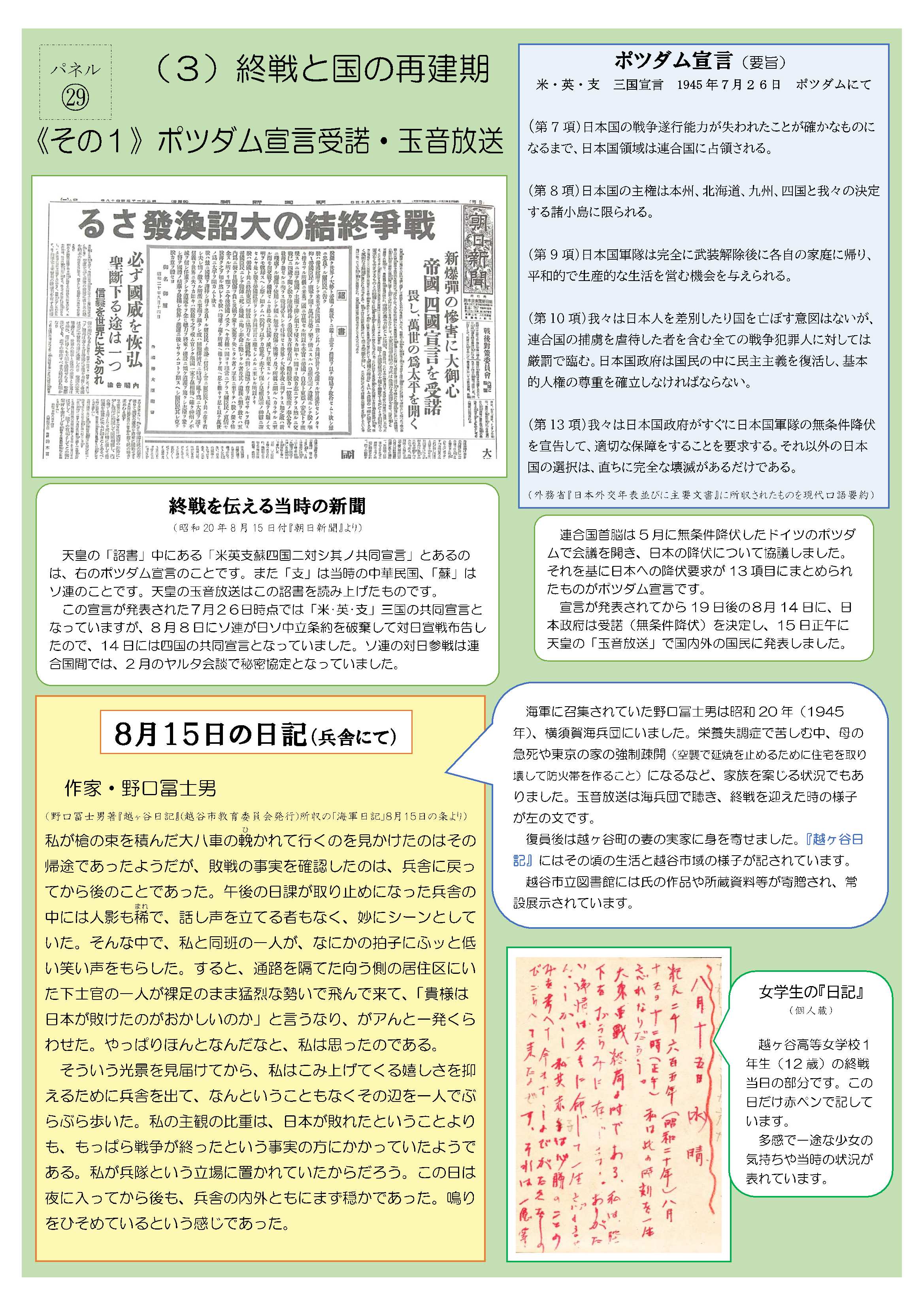

- ポツダム宣言受諾・玉音放送

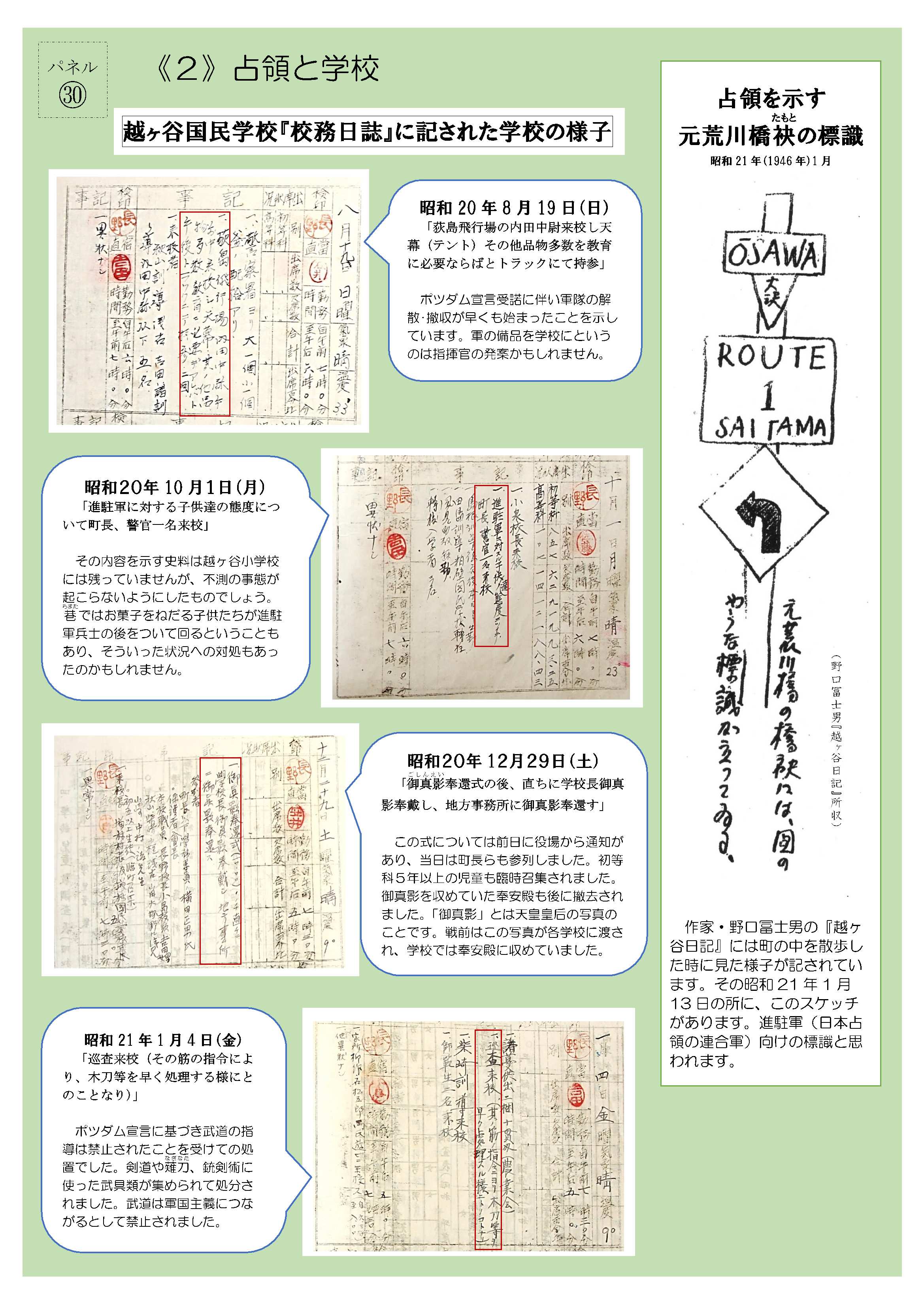

- 占領と学校

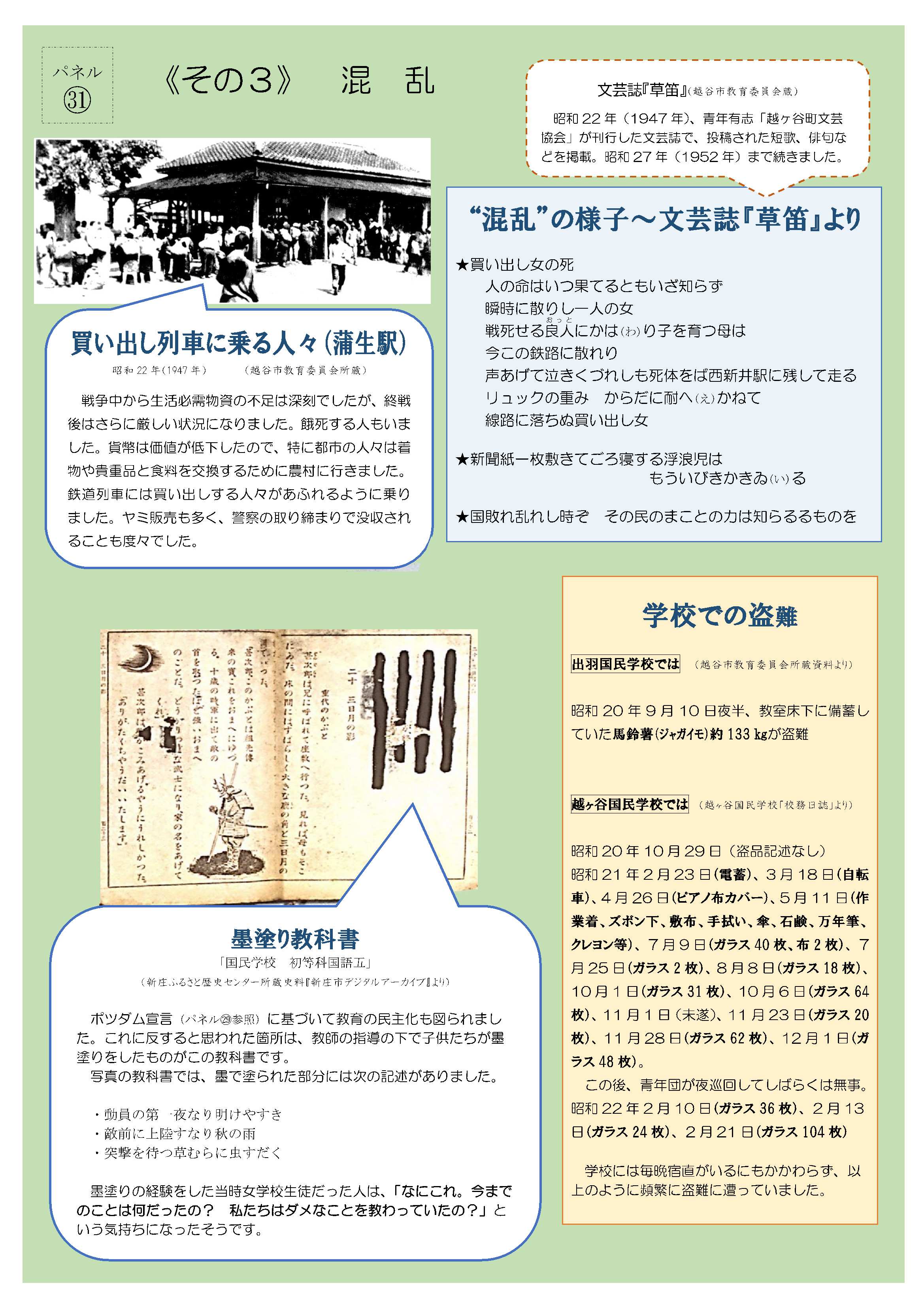

- 混乱

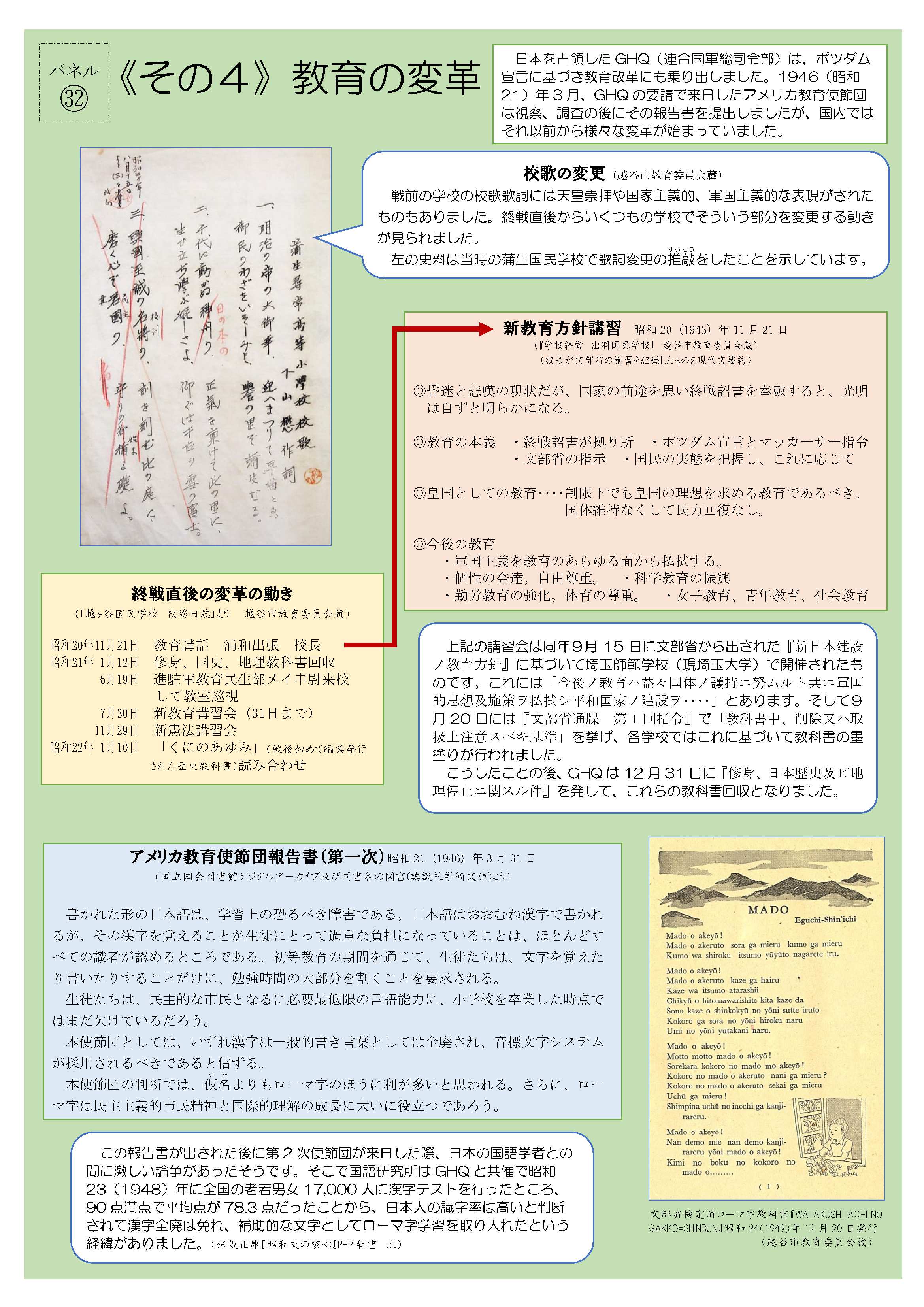

- 教育の改革

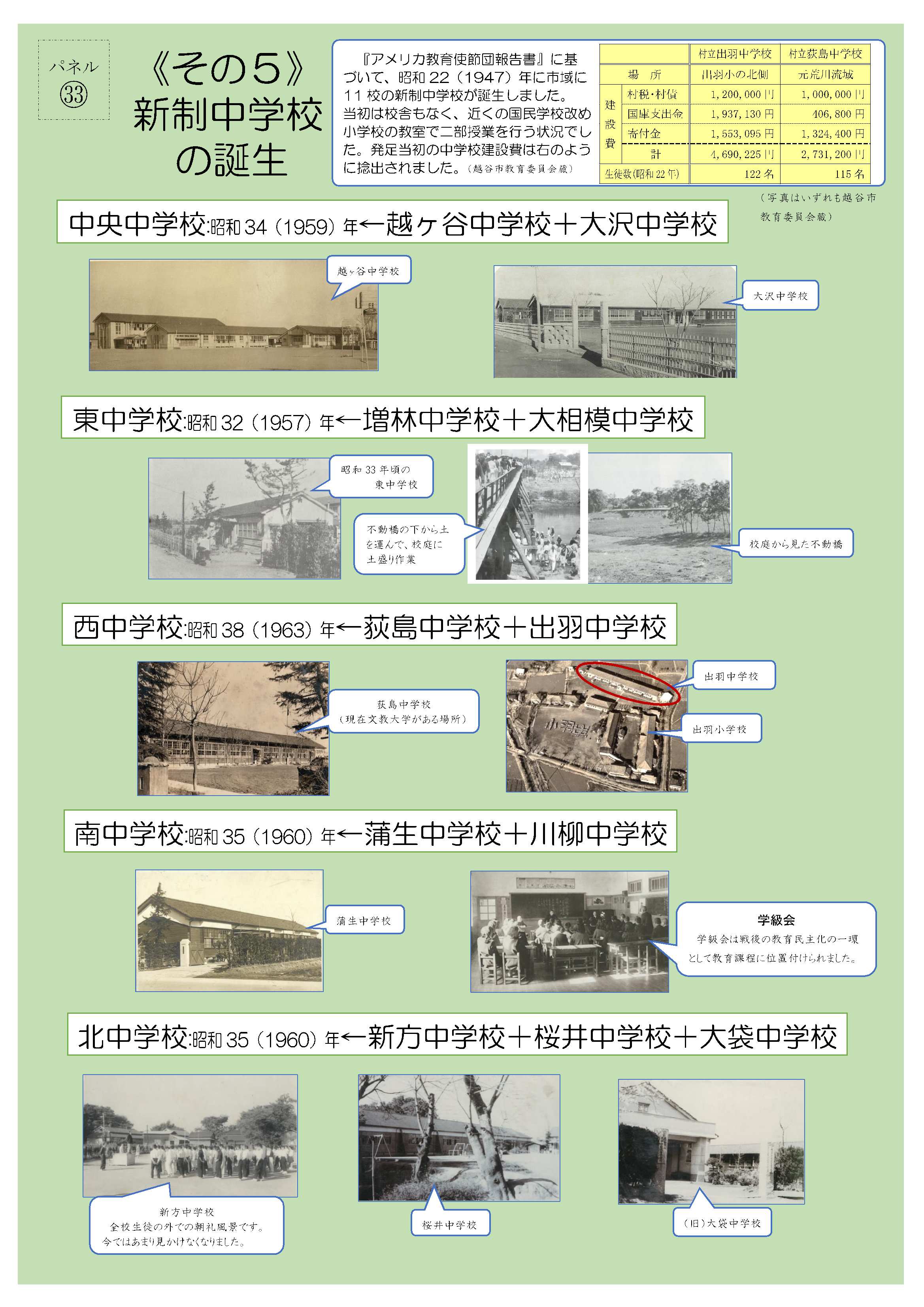

- 新制中学校の誕生

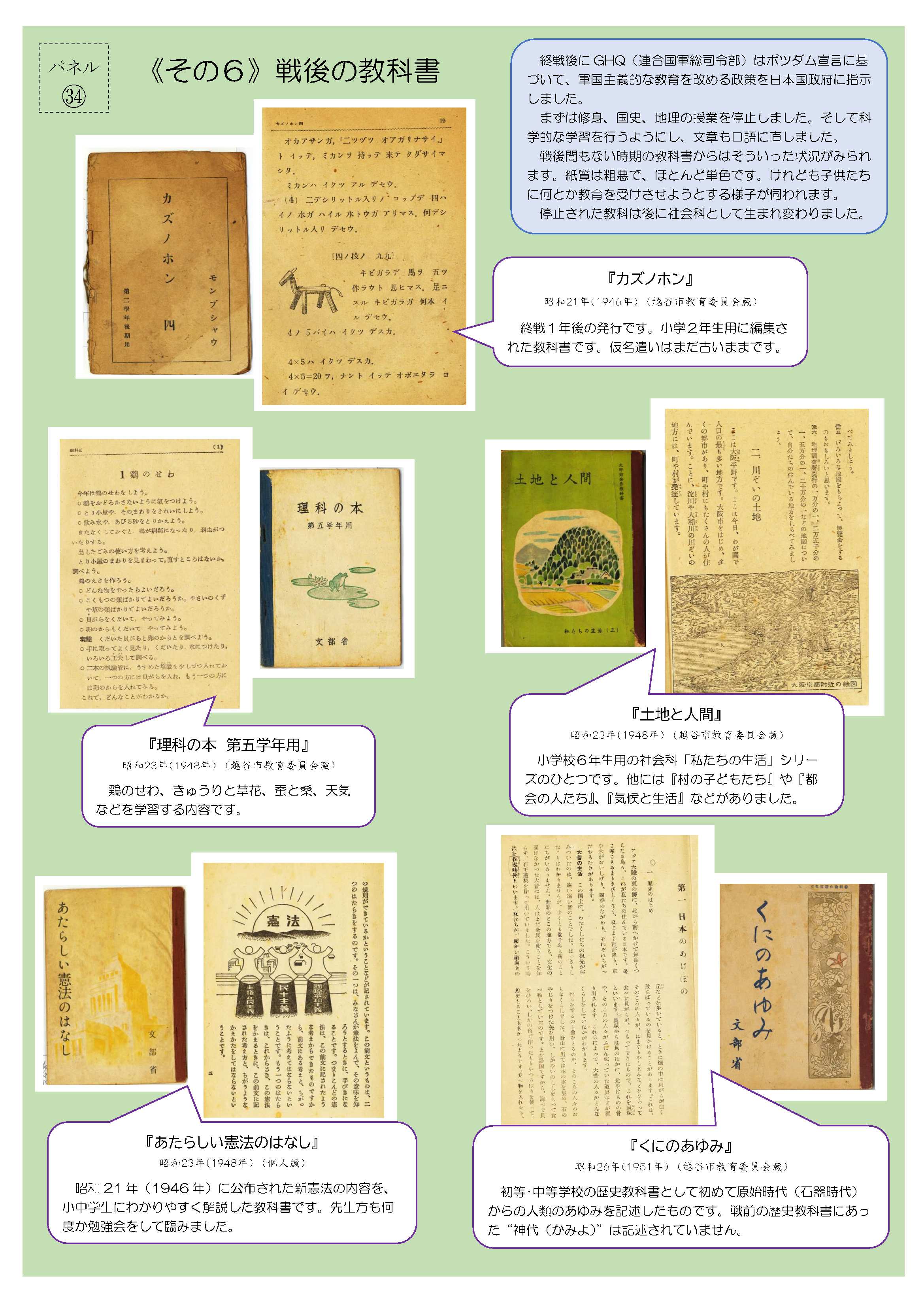

- 戦後の教科書

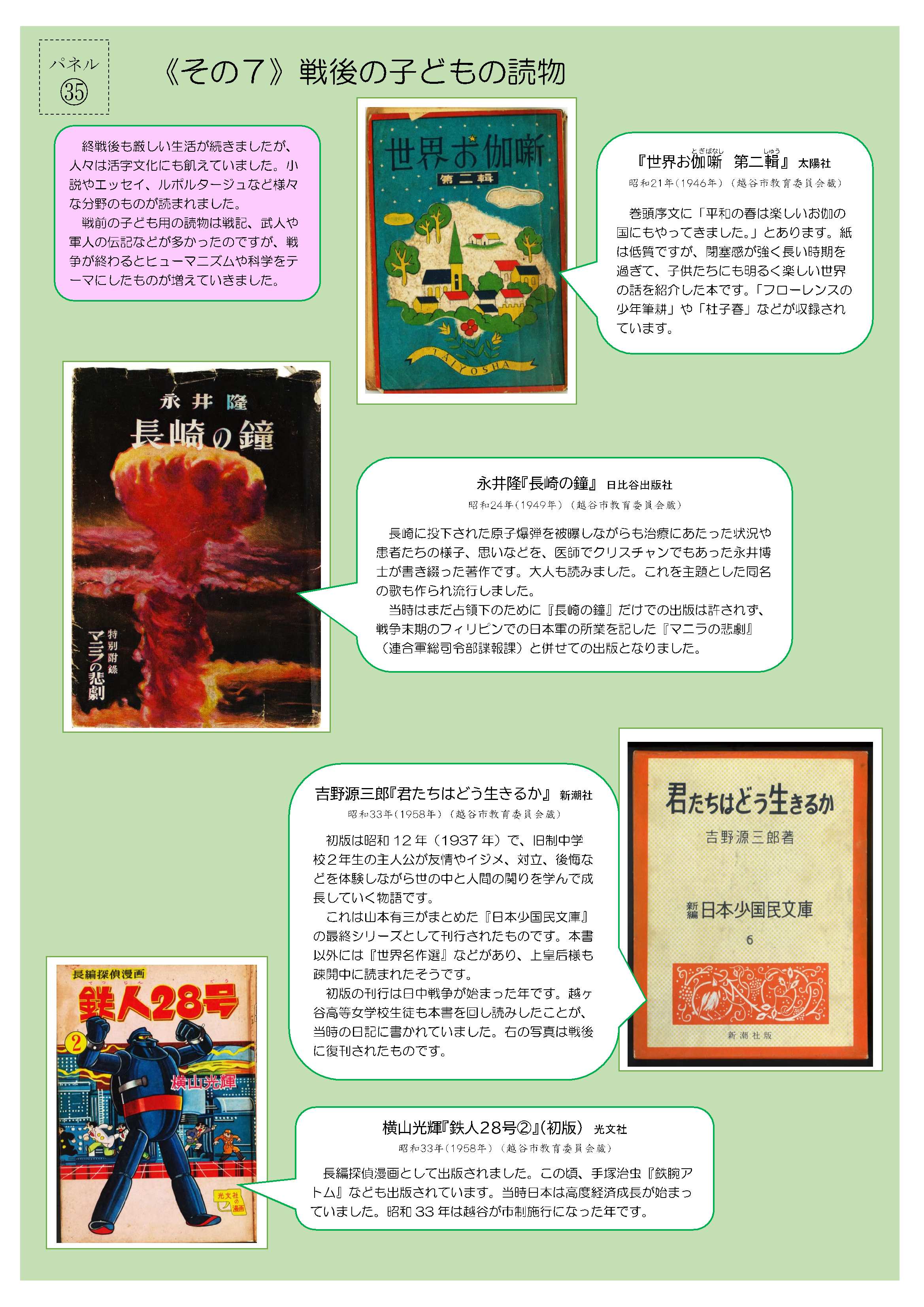

- 戦後の子どもの読物

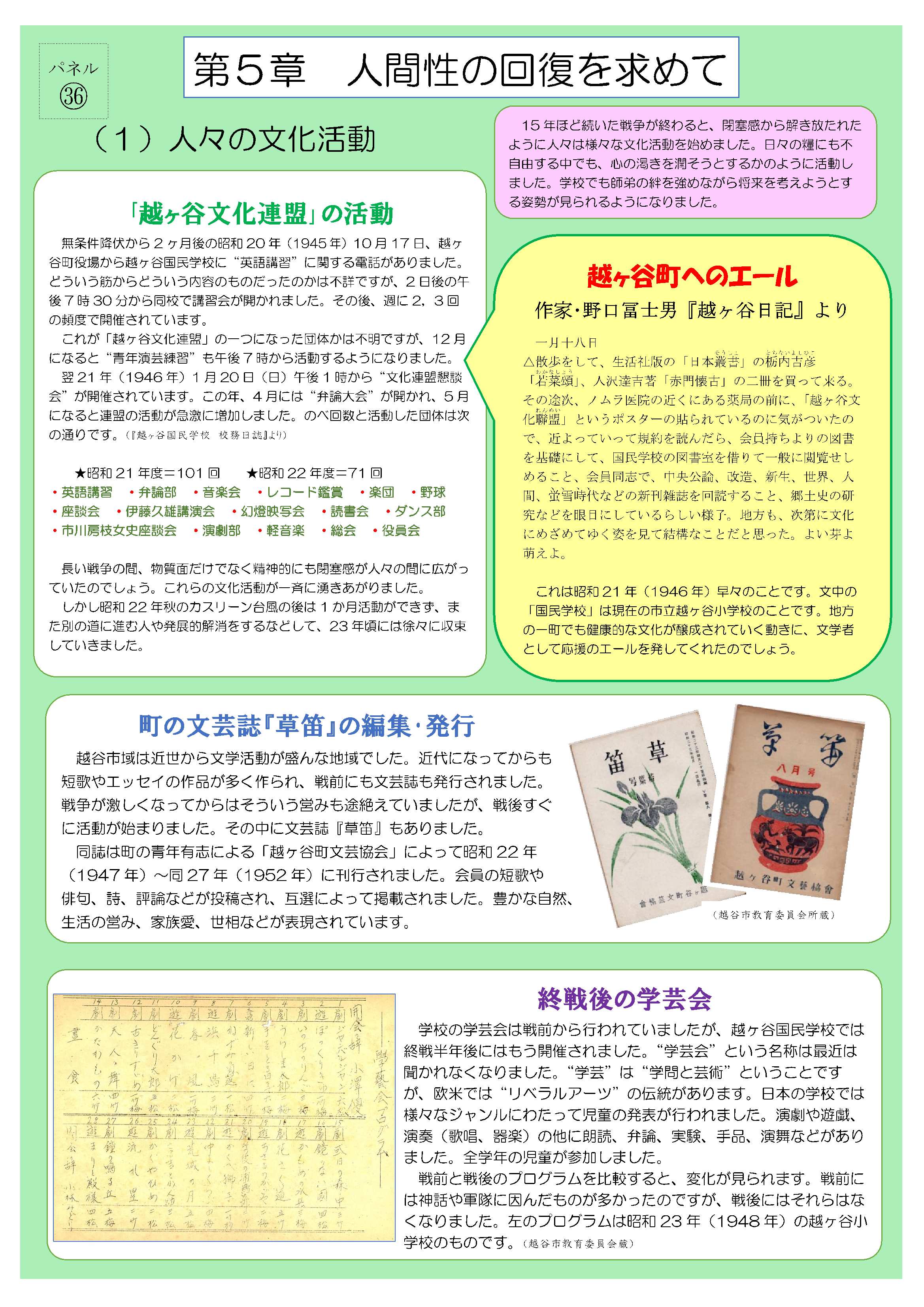

第五章「人間性の回復を求めて」

人々の文化活動

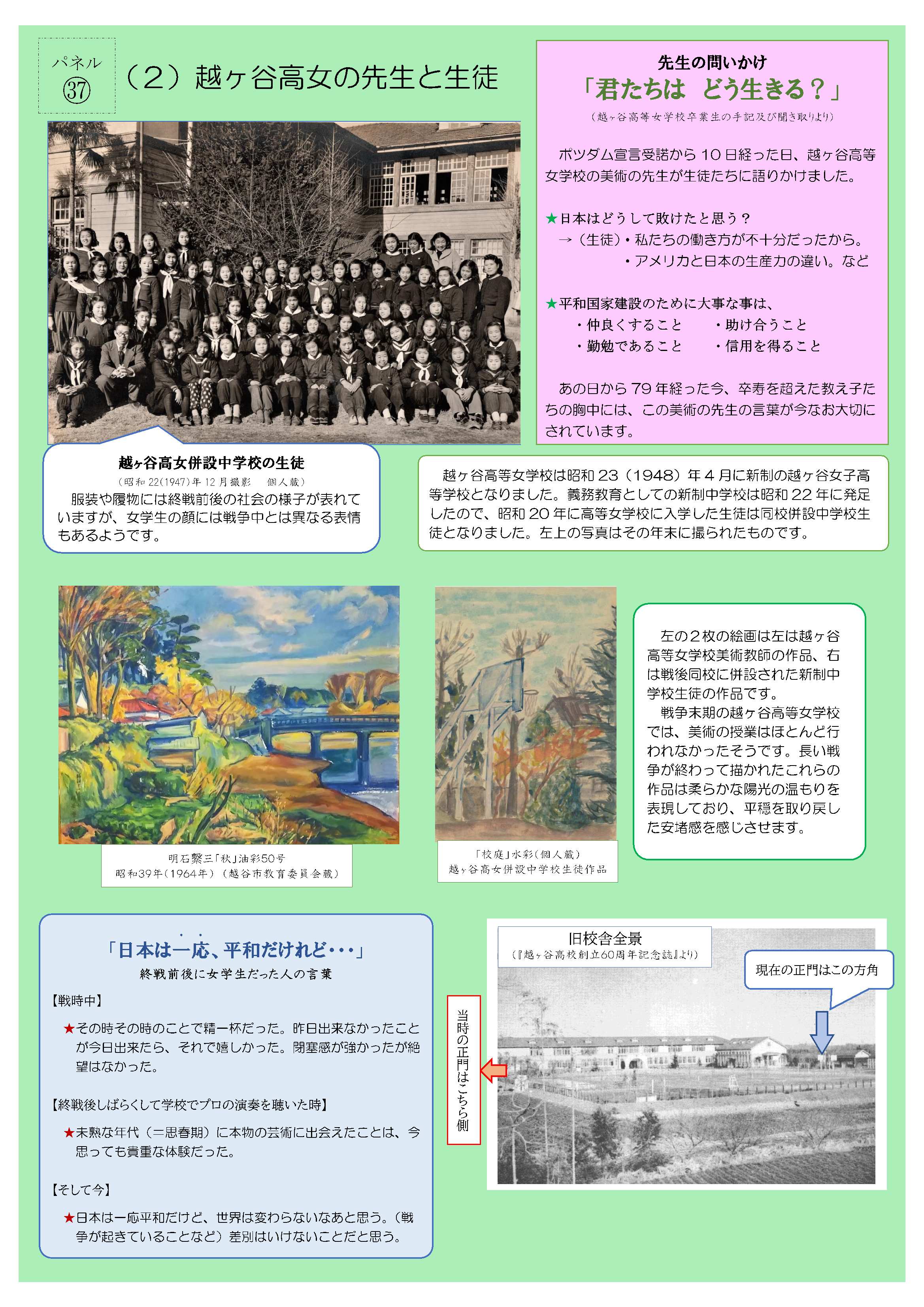

越ヶ谷高女の先生と生徒

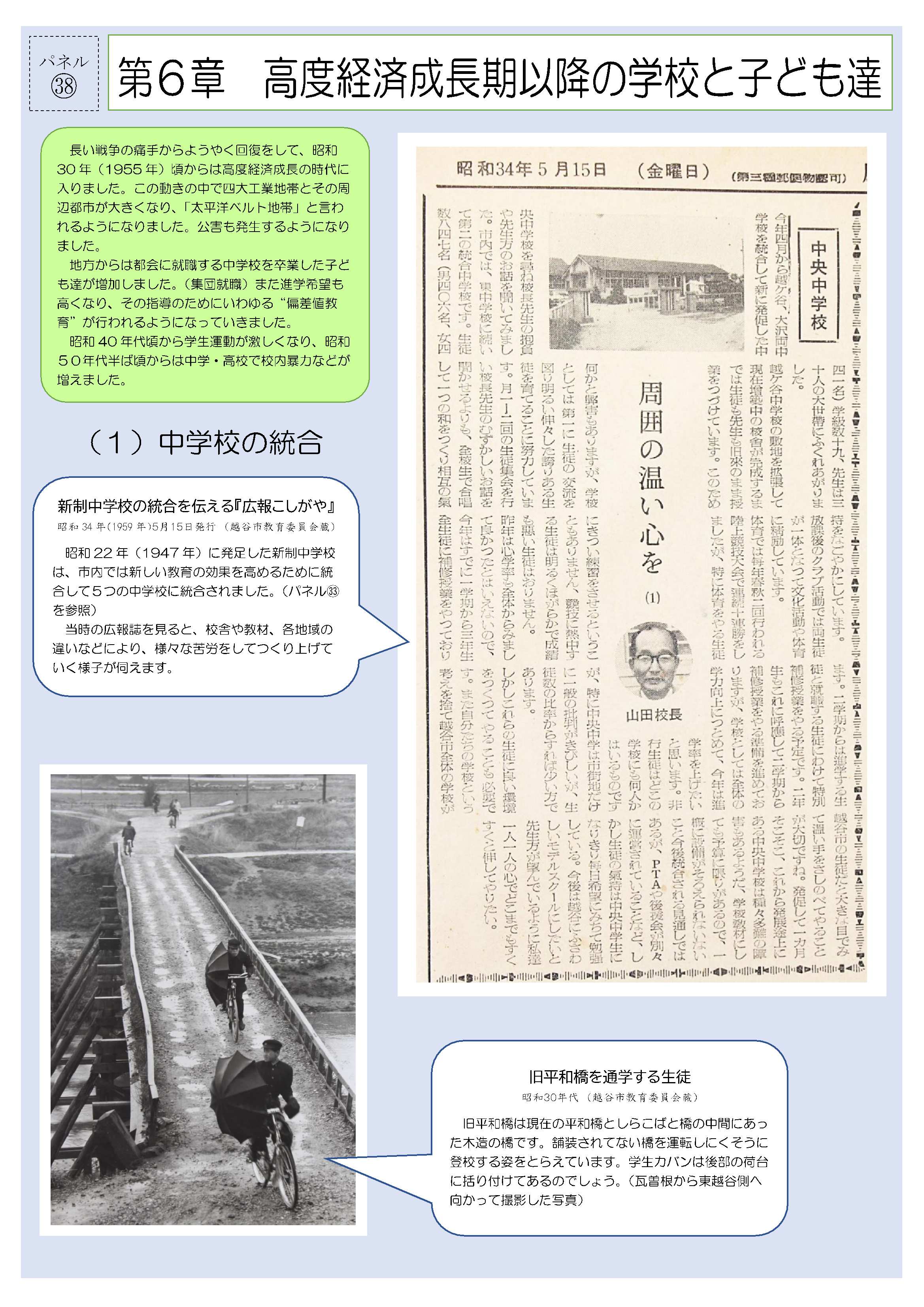

第六章「高度経済成長期以降の学校と子ども達」

中学校の統合

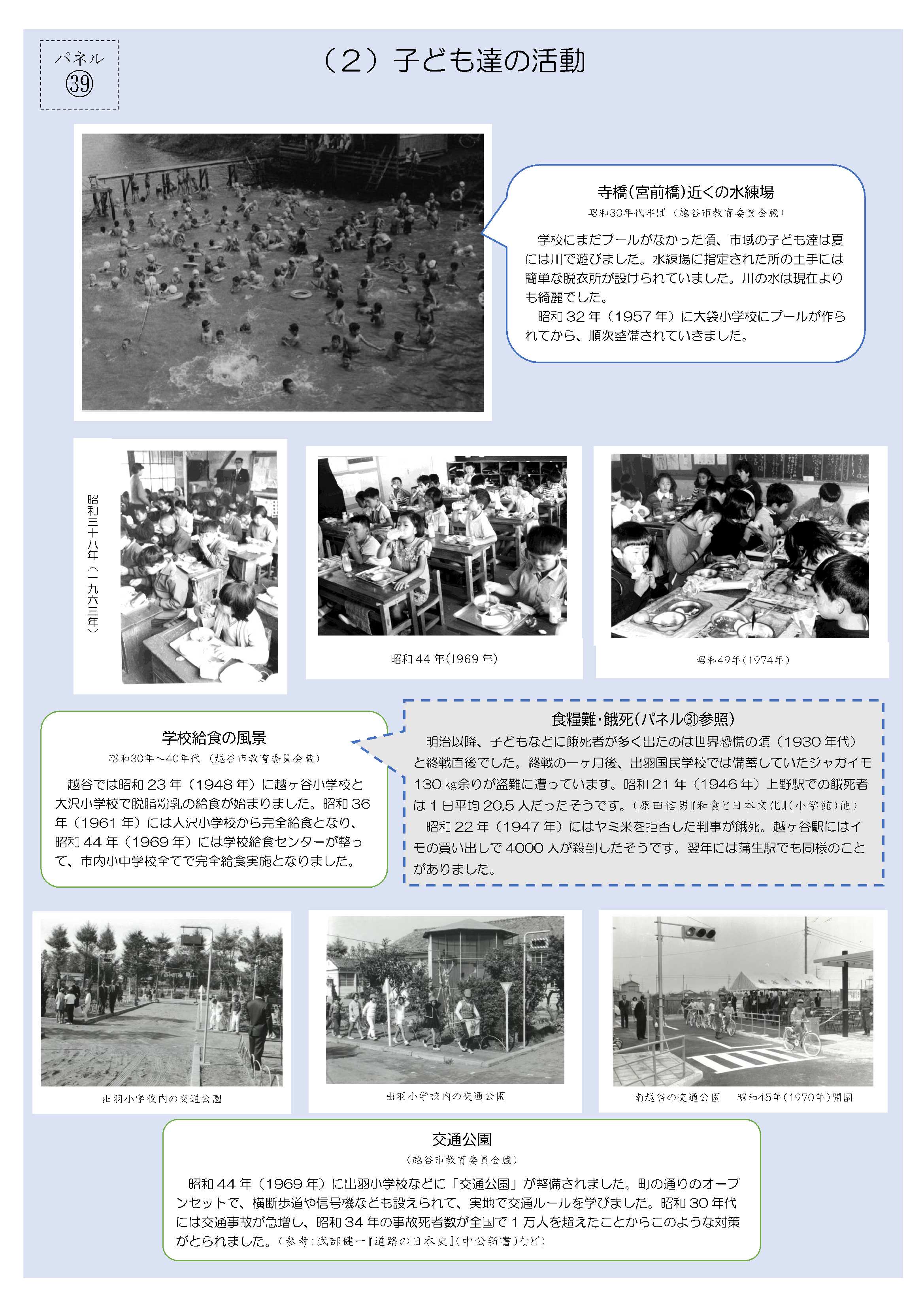

子ども達の活動

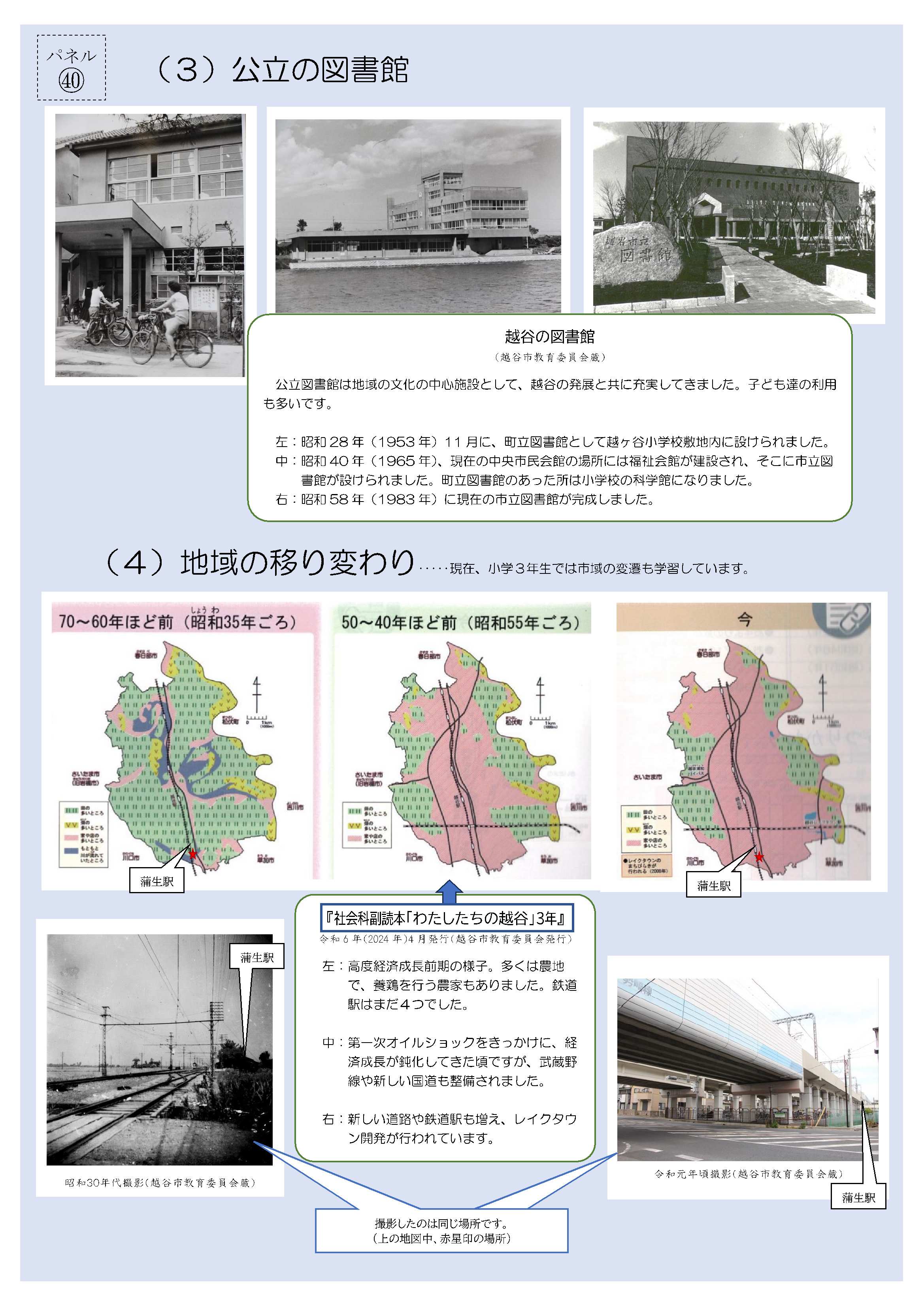

公立の図書館

地域の移り変わり

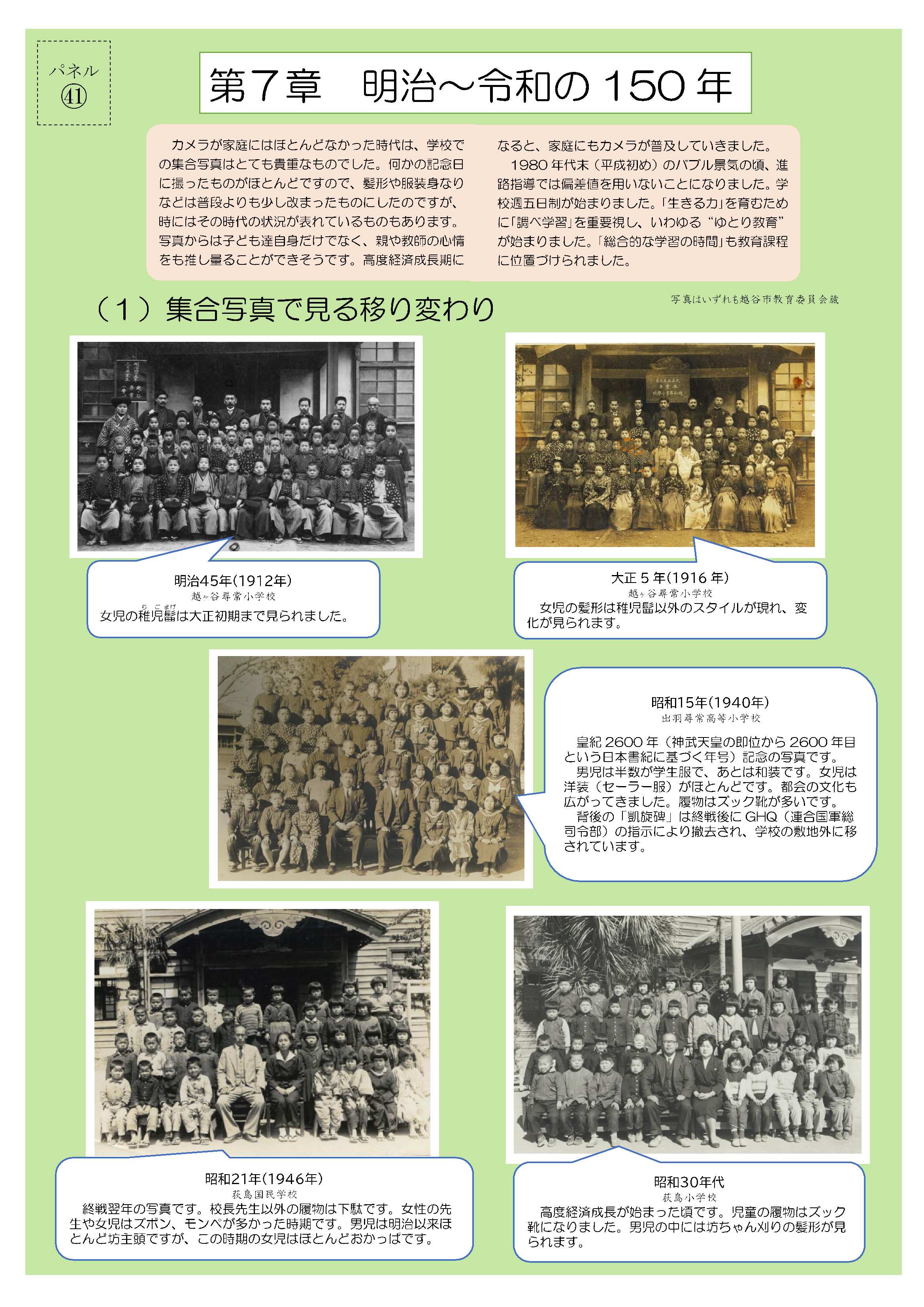

第七章「明治~令和の150年」

集合写真で見る移り変わり

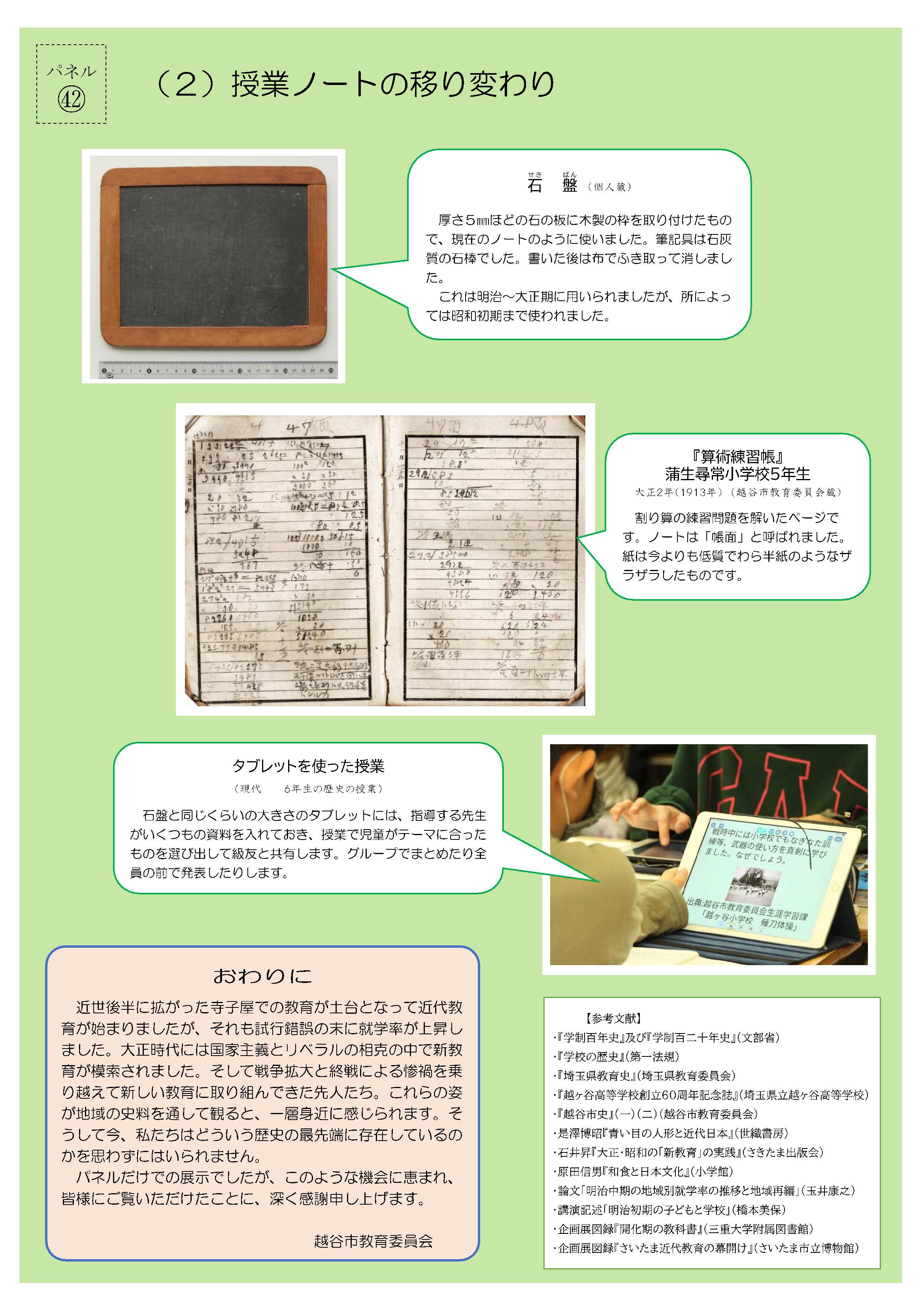

授業ノートの移り変わり

配付資料概要

-

寺子屋

-

旧東方村下組・中村義章(培根)年譜(幕末~明治初期)

-

中村培根の思い

-

寺子屋発達の背景

-

明治初期・越谷市域の学校所在

-

「越ヶ谷学校」と「東武農業学校」

-

「規則」(進文学校規則現代語要約)

-

20世紀前期はどんな時代?(明治末期~昭和初期の情勢と越谷地域)

-

越ヶ谷尋常高等小学校での学芸会(大正14年(1925年)2月25日開催のプログラム)

-

文芸誌『明詩』、『曠夜』

-

青い目の人形

-

越ヶ谷順正会

-

国民学校の特徴

-

越ヶ谷高等女学校生徒の学校生活

-

終戦年の学校沿革誌

-

生徒に信頼された先生のこと

-

戦後の文芸誌『草笛』

-

越谷が“市”になったとき

このページに関するお問い合わせ

教育総務部 生涯学習課(第三庁舎3階)

電話:048-963-9315

ファクス:048-965-5954