更新日:2024年9月2日

ページ番号は82052です。

市民農園の開設を希望する方へ

市民農園とは

一般に市民農園とは、都市の住民の方々がレクリエーションとして、小面積の農地を利用して野菜や花を育てるための農園のことをいいます。こうした小面積の農地を利用したい人が増えていることから、個人でも市民農園を開設できるようになっています。しかしながら、農地は適正に利用されていく必要があるため、市民農園の開設については、いくつかの法制度が設けられています。

市民農園の開設方法

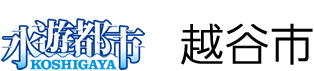

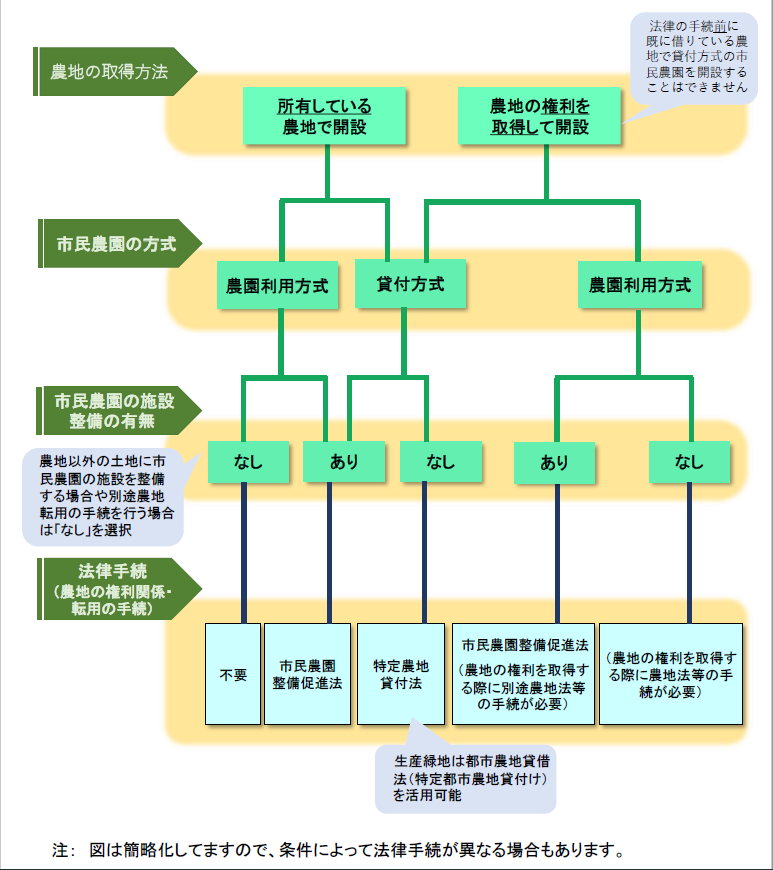

市民農園の開設方法には次の方式があり、方式・施設整備の有無により開設の手続きが異なります。

それぞれの方式の詳しい手続きや内容については、下記をご覧ください。

また、詳しくは農業振興課までお問い合わせください。

市民農園開設に必要な法律の手続き

貸付方式

特定農地貸付法

特徴

この方式では、農地を次の要件で貸し付けます。

- 利用者一人あたり10アール(1000平方メートル)未満の貸付

- 貸付期間は5年以内

- 利用者は、営利目的で農作物を栽培してはいけない

- 相当数の人を対象に、一定の条件での貸付

※この手続きを行うと、市民農園の開設者から利用者への貸付に際し、農地法に基づく権利移動の許可等は不要です。

開設のために必要な手続き等

- 適切な農地利用を確保・管理する方法などを定めた貸付協定を市と締結します。

- 特定農地貸付について、以下の項目について定めた貸付規程を作成します。

・特定農地貸付に係る農地の所在、地番および面積

・利用者の募集および選考の方法

・特定農地貸付に係る農地の貸付の期間、その他の条件

・特定農地貸付に係る農地の適切な利用を確保するための方法 など - 貸付協定および貸付規程を添付して、農業委員会へ申請します。

- 農業委員会にて内容を審査の上、承認します。

- 利用者と貸付契約を結びます。

都市農地貸借法

特徴

生産緑地地区内の農地を借りて、市民農園を開設する際の方式です。基本的な仕組みは、特定農地貸付法と同様ですが、開設者は、農地所有者から直接借りることができます。

農園利用方式

特徴

開設者(農家)自身が営農している農地で、都市住民などが農家の指導・管理のもとで、レクリエーション等の目的のために複数の段階で農作業を体験する方式です。あくまで、開設者自身が営農している状態であるため、農地の利用について貸借権などの権利を設定するものではありません。また、市役所等で手続きを行う必要もありません。

開設のために必要な手続き等

特別な手続きは必要ありませんが、開設者と利用者の間で農園の「利用契約」を締結する必要があります。開設者自身は営農しており、利用者は農園で農作業の体験をしている状態であるため、基本的に必要な資材(苗や肥料等)の調達などの栽培に必要な準備は開設者が行います。また、開設者は必要に応じて利用者に栽培の指導を行います。

市民農園整備促進法

特徴

農地に市民農園施設(トイレ、駐車場、休憩所、農機具庫等)を整備した市民農園を開設する際の方式です。

開設のために必要な手続き等

- 市街化区域以外に開設する場合は、市民農園を開設する区域を、市が「市民農園として整備すべき区域」として指定する必要があります。(法令上の市民農園区域の要件を満たしていること。また、農業委員会の決定および都道府県知事との協議が必要。)

- 開設者は、下記のような内容を記載した市民農園整備運営計画を立て、市へ認定を申請します。(農業委員会の決定および都道府県知事との協議が必要)

・市民農園の用に供する土地の所在、地番および面積

・市民農園の用に供する農地の位置および面積

・市民農園施設の位置および規模、その他の市民農園施設の整備に関する事項

・利用者の募集および選考の方法

・利用期間その他の条件

・市民農園の適切な利用を確保するための方法

・資金計画 など

※建築物を計画する場合、開発に係る許可が必要となります。 - 市は、農業委員会の決定および都道府県知事の同意を得た上で、計画を認定します。

- 利用者への貸付は、上記の農園利用方式または特定農地貸付法により行います。

市民農園開設時の注意点

市民農園と相続税・贈与税の納税猶予制度

市民農園を開設する農地において、相続税、贈与税の納税猶予を受けている場合、開設方法によっては納税猶予が打ち切られ、相続税、贈与税を納める必要があります。

|

開設方法 |

納税猶予制度 |

| 特定農地貸付法 |

農業の用に供されている農地に該当しないため、相続税・贈与税の納税猶予の適用を受けることができません。 生産緑地については、納税猶予の適用を受けることができます。 |

| 農園利用方式 | 農地の所有者が、その農地に係る農業経営を自ら行い、利用者は農作業の一部を行うためにその農園を利用する場合は、納税猶予制度の対象となります。 |

※納税猶予が継続される間違いやすい例として、「特定貸付け」があります。

これは、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく「農地中間管理事業」による農地の貸付けや、農業経営基盤促進法に基づく「利用権設定等促進事業(農地利用集積計画)」による農地の貸付けを指します。市民農園開設の際の「特定農地貸付法」とは異なるので注意してください。

※上記は一般的な内容であり、必ずしもすべての事案に当てはまるものではありません。

詳しくは最寄りの税務署へお問い合わせください。

関連サイト

このページに関するお問い合わせ

環境経済部 農業振興課(第三庁舎4階)

電話:048-963-9193

ファクス:048-963-9175