更新日:2024年7月8日

ページ番号は7263です。

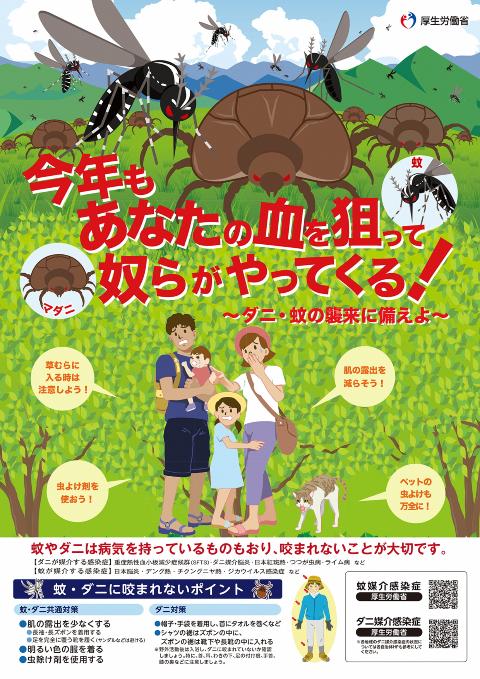

ダニ媒介感染症に注意しましょう

ダニ媒介感染症とは、病原体を保有するダニに咬まれることによって起こる感染症のことです。ダニ媒介感染症について知り、感染を予防しましょう。

マダニとは

マダニは、森林や草地など屋外に生息する比較的大型のダニ(食品等に発生する「コナダニ」やじゅうたんや寝具に発生する「ヒョウヒダニ」など住宅内に生息するダニとは種類が異なります)で、ダニ媒介感染症(ライム病・回帰熱・日本紅斑熱・ダニ媒介脳炎・重症熱性血小板減少症候群(SFTS)など)の原因となる病原体を保有していることがあり、ヒトはマダニに咬まれることでこれらの病気に感染することがあります。

主なダニ媒介感染症

《ライム病》

潜伏期間は12〜15日程度で、主な症状としては発熱(微熱であることが多い)、倦怠感、慢性遊走性紅斑、まれに心筋炎、髄膜炎があります。

《回帰熱》

潜伏期間は7〜10日程度で、主な症状としては39度以上の発熱、筋肉痛、関節痛、倦怠感等があります。

《ダニ媒介脳炎》

潜伏期間は7〜14日程度で、主な症状は発熱、筋肉痛、麻痺、意識障害、けいれん、髄膜炎、脳炎等があります。

- これらは、インフルエンザのように人から人に感染して広がるものではなく、水や空気などを介して感染することもありません。

- ダニ媒介脳炎は、ウイルスが混入した生乳を飲んで感染した例がヨーロッパで知られていますが、ウイルスは72度10秒で死滅するため、殺菌処理された市販の牛乳から感染することはありません。

予防方法について

マダニに咬まれないようにすることが、最も重要です。特にマダニの活動が盛んな春から冬にかけては、マダニに咬まれる危険性が高まるため注意が必要です。草の茂ったマダニの生息する場所に入る場合には、長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴(サンダル等肌を露出するようなものを避ける。)、帽子、手袋、首にタオルを巻くなど、肌の露出を少なくすることが大切です。虫よけ(忌避剤)の併用も、効果が期待されます。

マダニに咬まれた際は

野外活動後は入浴し、マダニに刺されていないか確認すること、マダニの咬着が認められた場合は、無理に自分で引っ張ったりせずに、ただちに皮膚科などでマダニの頭部が残らないように除去してもらうことも重要です。

マダニに咬まれた後、数週間程度は体調の変化に注意をし、発熱等の症状が認められた場合は内科などで診察を受けてください。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 保健所 感染症保健対策課(東越谷十丁目31番地(保健所内))

電話:048-973-7531

ファクス:048-973-7534