更新日:2022年9月12日

ページ番号は12641です。

広報こしがやお知らせ版 平成30年3月の越谷市制施行60周年企画 きせき 越谷の軌跡(16面)(カラー面)

PDFダウンロード

越谷市制施行 60周年企画 きせき 越谷の軌跡

越谷今昔物語 第五話 越谷の小学校(1)

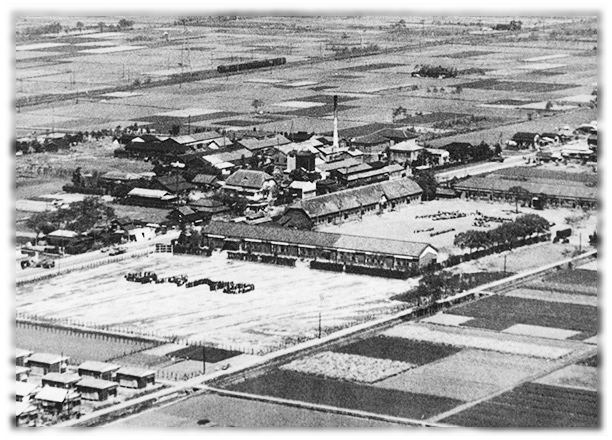

昭和30年ごろの蒲生小学校。校庭に人文字で右に「ガモウ小」、

左に「GAMO」と描かれているように見える-谷澤正己さん(蒲生西町)提供

日本の近代教育の創始は、明治5年の学制頒布までさかのぼる。

学制は、国民すべてが修学すべきことと定め、全国を大学区・中学区・小学区に分け、各学区に大学校・中学校・小学校の設置を計画した。幕末から明治初期にかけての越谷には、庶民の教育機関として多数の寺子屋があったが、学制の頒布により、その多くが学校施設へと利用されていった。

全国に2万6,000ほどの小学校が設置されたのは、学制頒布からわずか3年〜4年のこと。越谷においても明治初期には10を超える小学校があった。明治6年に越ヶ谷小学校、新方小学校、大袋小学校、荻島小学校、出羽小学校、蒲生小学校、大相模小学校、増林小学校の前身となる学校が開校。

| 次いで、10年に大沢小学校、19年に桜井小学校の前身となる学校が開校した(開校当時は現在の校名と異なる学校もあった)。これらは、明治、大正、昭和と3つの時代を経て、現在まで100年以上の歴史をつないでいる。 写真の蒲生小学校は、明治6年7月、蒲生・登戸の両村を一学区とし、蒲生清蔵院を仮校舎として発足。32年に現在の足立越谷線沿いの自動車教習所の位置に校舎を新設した。 昭和33年11月に越谷市制が施行されると、越谷市立蒲生小学校へと改称し、38年に現在の位置に移転した。今年で開校145年を迎える。 (参考:越谷市史二、平成29年度学校要覧、文部科学省「学制百年史」) |

白い建物が現在の蒲生小学校。 左端の白い建物は隣接する蒲生第二小学校 |

小山佐敏さん |

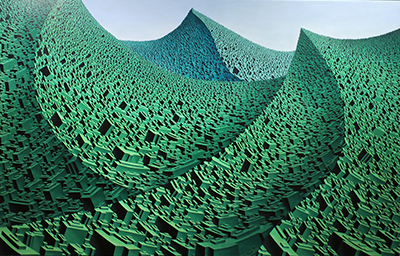

私が最近製作している作品は、越谷で出会った桐材を使い、油絵具で仕上げた立体作品です。ヨーロッパやアメリカで発表していましたが、昨年4月に開催されたニューヨークアート・エキスポに出展する機会を得て、本格的な海外進出を果たすことができました。 28年前、私は結婚を機に、神奈川県川崎市から越谷市に引っ越してきました。初めて越谷市に来たときは、広がる田園と、なんとものどかな静けさに“ホッ"としたことを覚えています。そんな越谷市も今ではすっかりにぎやかな街になり、なんと言ってもレイクタウンは県外からも多くの人が集まり、都市を感じる場所になっているなと感じています。 このたびは、市制施行60周年おめでとうございます。私の住んでいる東越谷も空き地が少なくなるくらい住宅が増え、多くの子どもたちがにぎやかに登校しています。子どもたちに、安心安全なまちづくりを続けていくことが、市の豊かな財産となるのではないかと思います。 |

| ■現代美術家。1980年、村上龍著「コインロッカー・ベイビーズ(上・下)」のカバー装画を手がけるなど作品は多岐に渡る。1953年熊本県天草市生まれ。東越谷在住 | |

|

市の人口 平成30年2月1日現在

| 人口 | 34万933人 | (前月比71人増) |

| 世帯 | 15万588世帯 | (前月比91世帯増) |

| 男 | 16万9,675人 | (前月比54人増) |

| 女 | 17万1,258人 | (前月比17人増) |