更新日:2026年1月16日

ページ番号は8161です。

小児慢性特定疾病医療費給付制度

国が指定した小児慢性特定疾病の医療にかかる費用の一部を市が助成し、ご家庭の医療費の負担軽減を図る制度です。申請には指定医師の作成した意見書が必要です。新たに申請される方 で、受給者証の取得をお急ぎの場合は、まず感染症保健対策課(電話048-973-7531)までお問合わせください。

令和7年度小児慢性特定疾病継続申請について

今年度の継続申請については小児慢性特定疾病 継続申請についてをご覧ください。

※ 今年度の継続申請は終了しました。

お知らせ

医療費助成対象疾病が拡大しました(令和7年4月1日から)

令和7年4月1日から、小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象疾病が追加され、801疾病となりました。また、既存の疾病名が一部変更となりました。詳細は以下のポスター、リンク先等をご参照ください。

ポスター「小児慢性医療費助成制度の対象となる疾病が801疾病に拡大します(PDF:697KB)

小児慢性特定疾病情報センター「令和7年4月1日以降の小児慢性特定疾病の対象疾病リスト(外部サイト)

登録者証の発行について(令和6年4月1日より)

小児慢性特定疾病受給者が地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるようにするため、小児慢性特定疾病要支援者証明事業(登録者証発行事業)を行っています。登録者証は、その情報がマイナンバー連携されることにより、マイナンバーカードを用いて小児慢性特定疾病にかかっていることを証明可能となるほか、医療受給者証(兼)登録者証にもその有無が記載されます。

登録者証情報は、市町村がマイナンバーを用いた情報連携により、災害対策基本法による避難行動要支援者名簿等の作成事務において確認することがあります。

支給開始日の遡りについて(令和5年10月1日より)

支給開始日の遡りについて

令和5年10月1日より、小児慢性特定疾病医療費の支給開始日がこれまでの「申請日」から「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日等」へ遡ることが可能になりました。

詳細は下記をご覧ください。

厚生労働省リーフレット「小児慢性特定疾病医療費の支給認定の開始日を遡ることができます」(PDF:333KB)

医療意見書の取り扱いについて

上記の改正に伴い、医療意見書に診断年月日を記載する欄が設けられるなどの修正が行われました。

令和5年10月1日からは下記リンク先に掲載されている新しい医療意見書をご利用ください。

受給者証の指定医療機関の表記変更について

令和4年12月発行分より、個別医療機関名ではなく「全国の指定小児慢性特定疾病医療機関」との記載に変更しました。

成年年齢引き下げにより、18歳以上の方は本人が申請者となります。

令和4年4月1日から、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、18歳以上の方は「本人名義で申請手続き」をする必要があります。患者本人による申請が難しく、ご家族等が申請者として申請される場合は、「委任状」を添付する必要がありますのでご注意ください。

![]() (表)18歳以上の方の手続きについて/(裏)委任状(PDF:1,154KB)

(表)18歳以上の方の手続きについて/(裏)委任状(PDF:1,154KB)

医療費助成対象疾病が拡大しました

令和3年11月1日から、26疾病が医療費助成の対象に追加され、762疾患から788疾患に拡大されました。

![]() 「対象となる疾病は788疾病に拡大します」(PDF:682KB)

「対象となる疾病は788疾病に拡大します」(PDF:682KB)

小児慢性特定疾病医療給付制度の概要

小児慢性特定疾病医療助成制度に関する詳細はこちらに掲載されています。対象疾病及び医療意見書のデータ等についても掲載されていますので、ご覧ください。

対象となる 方

以下の項目すべてに該当する方が対象となります。

1)小児慢性特定疾病にかかり、国が定める疾病の状態の程度を満たしている方

2)越谷市に住民登録を有する方で、申請時点で下記の年齢である方

新規申請の場合…18歳未満の方(18歳の誕生日の前日まで)

継続申請の場合…20歳未満の方(20歳の誕生日の前日まで)

3)国民健康保険、社会保険等何らかの医療保険に加入している方

なお、生活保護または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の支援給付を受けている場合は対象となります。

対象となる疾病

対象となる疾病と疾病の状態の程度は以下のとおりです。(令和7年4月1日)

![]() 対象疾病一覧(小児慢性特定疾病情報センター作成)(PDF:693KB)

対象疾病一覧(小児慢性特定疾病情報センター作成)(PDF:693KB)

医療給付の範囲

保険診療による自己負担分

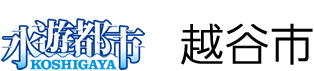

指定医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)における小児慢性特定疾病及びその疾病に付随して発生する傷病に関する医療が対象となります。毎月、自己負担上限額を限度として、医療費の2割を自己負担金として医療機関等の窓口でお支払いいただきます。高額療養費制度の自己負担限度額を超えて支払った医療費については、加入されている医療保険から支払われます。申請方法等は加入医療保険により異なりますので、加入医療保険へお問合せください。

入院時食事療養費の標準負担額(厚生労働大臣により定められた額)の2分の1

標準負担額は、小児慢性特定疾病児童等の場合は1食につき300円、低所得者の場合は240円又は190円(低所得者の手続は加入医療保険に確認してください。)です。この2分の1を助成します。

※標準負担額は変更となる場合があります。

次の費用については支給の対象外となります

- 入院時の差額ベッド代及び差額食事代

- 医療意見書等の文書料

- 保険外診療に係る費用

- 承認された疾病以外の病気に係る医療費

- 治療用装具の費用

申請方法

申請を希望される方は、下記書類をご用意の上、感染症保健対策課(保健所)の窓口にご提出ください。

有効期間の開始日は、指定医が「疾病の状態の程度」を満たすと診断した日又は保健所が申請を受け付けた日の1か月前(申請できなかったやむを得ない理由がある場合は最長3か月前)の同じ日のいずれか遅い日まで遡ることができます。状況により必要書類が変わりますので、事前のお問合わせをお勧めします。

| 提出書類 | 備考 |

|---|---|

| 1.小児慢性特定疾病医療費支給申請書(兼)登録者証交付申請書(PDF:1,738KB) | |

| 2.医療意見書 | 申請日から3か月以内に指定医が作成したもの。 |

| 医療意見書は下記の「小児慢性特定疾病情報センター」ホームページからダウンロードできます。(疾病ごとに様式が異なります。) | |

| 3.医療意見書情報の研究等への利用についての同意書(PDF:2,142KB) | |

| 4.医療保険者への情報提供等についての同意書(PDF:179KB) | |

| 5.健康保険の資格が確認できるもの(保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど。マイナ保険証の場合はマイナポータル上の画面を確認させていただく場合があります。) | <越谷市国保・国保組合(業種別国保を含む)の場合> |

| 受診者及び受診者と同じ健康保険に加入している方全員分 | |

| <国保以外の場合> | |

|

受診者及び受診者と同じ健康保険の被保険者の方 |

|

| <生活保護を受給されている場合> | |

| 生活保護受給者証 | |

| <中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている場合> | |

| 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付にかかる本人確認証 | |

|

6.本人確認書類(マイナンバー) |

<申請者本人が窓口で申請を行う場合> |

|

アからウのいずれかをご提示ください。 |

|

|

<申請者の代理人が窓口で申請を行う場合> |

|

|

代理権確認書類(委任状)+代理人の身元確認書類+本人の番号確認書類 |

|

|

<郵送で申請を行う場合> |

|

|

アからウのいずれかをご提出ください。 |

|

|

7.課税(非課税)証明書 |

小児慢性特定疾病を持つお子様本人の加入している健康保険によって、提出していただく対象の方が異なります。 |

| ※詳しくは下記「課税(非課税)証明書の提出について」をご覧ください。 | |

| 8.重症患者認定申告書(PDF:1,423KB) | 重症患者認定基準に該当する方で、申請を希望される方はご提出ください。 |

| 身体障害者手帳をお持ちの方は、併せてご提出ください。 | |

| 9.人工呼吸器等装着者証明書(PDF:547KB) |

該当する方のみ医師に作成を依頼してください。 |

| 10.特定疾病療養費受療証の写し | 血友病の方のみ。(各健康保険組合で発行します。) |

| 11.同じ世帯内に指定難病または小児慢性特定疾病を受給されているご家族様の受給者証の写し | 世帯内按分申請をする場合に提出してください。 |

| ※生計を同じにするご家族等のうち、受診者と同じ健康保険に加入している方が対象です。 | |

| 12.医療保険の「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の写し | お持ちの方は提出してください。 |

1から6までの書類は、全員提出していただきます。

7から12までの書類は、該当する方のみ提出が必要になります。

申請書類様式

![]() 1.小児慢性特定疾病医療費支給申請書(兼)登録者証交付申請書(PDF:1,738KB)

1.小児慢性特定疾病医療費支給申請書(兼)登録者証交付申請書(PDF:1,738KB)

![]() 3.医療意見書情報の研究等への利用についての同意書(PDF:2,142KB)

3.医療意見書情報の研究等への利用についての同意書(PDF:2,142KB)

![]() 4.医療保険者への情報提供等についての同意書(PDF:179KB)

4.医療保険者への情報提供等についての同意書(PDF:179KB)

課税(非課税)証明書の提出について

※越谷市に市民税・県民税にかかる申告がお済みの方は、書類の提出は不要です。越谷市が課税状況を確認させていただきます。ただし、国民健康保険組合に加入されている方は提出が必要です。

※課税の基準となる1月1日に市外に居住の方は、1月1日に居住していた市区町村発行の「課税証明書」または「非課税証明書」(各控除額が記載されたもの)が必要です。(マイナンバーの提出により省略可能です。)

・1月から6月までの申請の場合は前年度の課税証明書(前々年の所得にかかるもの)

・7月から12月までの申請の場合は今年度の課税証明書(前年の所得にかかるもの)

<受診者本人の加入している保険が国保の場合>

・受診者本人と同じ国保に加入している方全員分のものを提出してください。(義務教育修了前の児童で証明書記載の扶養人数に含まれている方は省略できます。)

<受診者本人の加入している保険が国保以外の場合>

・被保険者のものを提出してください。

認定について

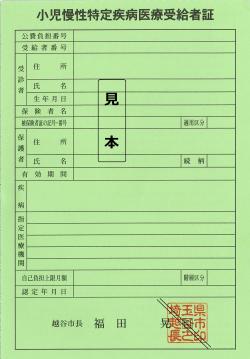

小児慢性特定疾病医療費支給認定の審査は、毎月1回専門の医師によって構成される審査会において行われます。申請から審査結果を通知するまでにはおよそ2か月程度かかります。審査の結果、認定された方には、医療受給者証(兼)登録者証、自己負担上限月額管理票、越谷市こども健康手帳(画像参照)を送付します。

医療受給者証を交付された方は「有効期間」欄に記載されている期間内に医療給付を受けることができます。有効期間は原則として、9月30日までとなります。(ただし、年齢制限に該当する年齢の方は、誕生日の前日までです。)

さらに継続して治療が必要なときは、医療受給者証の有効期間内に、継続の手続きを行ってください。手続きが遅れますと、再度新規申請を行っていただく場合がありますので、ご注意ください。

医療受給者証、自己負担上限月額管理票の提示について

指定医療機関において、認定された疾病の保険診療を受けるときは、「医療受給者証」、「健康保険証」及び「自己負担上限月額管理票」を受付窓口に提示してください。

1か月の窓口でのお支払いが自己負担の上限に達した時点で、同月においてはそれ以降の支払いはなくなります。(注1)

注1:自己負担の上限に達した後は同月において支払いはなくなりますが、月毎の医療費総額については高額治療継続者の申請を希望される場合に必要となります。自己負担上限月額管理票は、自己負担の上限に達した後も指定医療機関の窓口へ提出し、月5万円を超えるまで記載してもらってください。

ただし、次の場合は医療費等をいったん支払うことになります。

- 指定医療機関の指定を受けていない医療機関で、認定された疾病の治療を受けた場合

- 何らかの理由により有効期間内に、本制度の医療給付対象分を医療機関に支払った場合

上記いずれかに該当する場合は、療養費支給(申請書により市に直接申請する)になります。

申請の際は、医療費にかかる領収書及び下記申請書を感染症保健対策課に提出してください。

![]() 第6号様式(第17条関係)小児慢性特定疾病療養費申請(ワード:29KB)

第6号様式(第17条関係)小児慢性特定疾病療養費申請(ワード:29KB)

受給者証の記載内容・資格の変更等の手続き

受給者証の書き換えが必要となりますので、下記をご用意の上、窓口にお越しください。必要書類が変更内容によって変わりますので、来所前に一度お問い合わせください。

| 変更する内容 |

申請書・届出書 変更内容によって追加の提出物が必要な場合がありますので、事前にお問い合わせください |

| 受診者・保護者・支給認定基準世帯員(受診者と同じ医療保険に加入する被保険者)の氏名、住所、個人番号の変更 | |

|

加入する医療保険の変更 ※保険の変更に伴って、保護者及び支給認定基準世帯員の変更がある場合は、併せて保護者及び支給認定基準世帯員の変更が必要です。 |

|

|

疾病名を変更又は追加 ※新たな疾病への変更や追加は18歳未満まで |

小児慢性特定疾病医療費支給申請書(兼)登録者証交付申請書(PDF:1,738KB) |

|

重症患者認定基準に該当したとき (療養負担過重患者、高額治療継続者、人工呼吸器等装着者) |

|

| 同一保険加入者が新たに小児慢性特定疾病や指定難病の受給者となるとき | 小児慢性特定疾病医療費支給認定変更申請書(PDF:320KB) |

| 医療受給者証を破損・汚損・紛失したとき | 医療受給者証再交付申請書(PDF:66KB) |

指定小児慢性特定疾病医療機関について

小児慢性特定疾病に係る医療費の助成を受けるには、都道府県知事等(指定都市・中核市の場合は市長)の指定を受けた医療機関(指定小児慢性特定疾病医療機関)で医療を受けることが必要です。

医療機関等とは、病院・診療所、薬局、訪問看護ステーションを指します。

なお、越谷市以外の指定医療機関の指定状況は医療機関の所在地を管轄する都道府県等(さいたま市・川越市・越谷市・川口市などの指定都市、中核市を含む)のホームページで確認してください。

越谷市の指定小児慢性特定疾病医療機関

![]() 越谷市指定小児慢性特定疾病医療機関一覧【病院・診療所】(令和8年1月1日から)(PDF:175KB)

越谷市指定小児慢性特定疾病医療機関一覧【病院・診療所】(令和8年1月1日から)(PDF:175KB)

![]() 越谷市指定小児慢性特定疾病医療機関一覧【訪問看護ステーション】(令和8年1月1日から)(PDF:166KB)

越谷市指定小児慢性特定疾病医療機関一覧【訪問看護ステーション】(令和8年1月1日から)(PDF:166KB)

越谷市指定小児慢性特定疾病医療機関一覧【薬局】(令和8年1月1日から)(PDF:141KB)

指定医療機関の辞退

直近3ヶ月以内に辞退となった医療機関はありません。

指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けるには

越谷市内の医療機関が新たに指定医療機関の指定を受けるためには、越谷市に申請の手続きが必要です。【ご案内】小児慢性特定疾病指定医療機関の指定について(PDF:436KB)をご確認の上、手続きをお願いします。

指定医療機関の責務等

- 指定小児慢性特定疾病医療機関療養担当規程(平成26年厚生労働省告示第466号)(PDF:111KB)に定めるところにより良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援を行わなければなりません。

- 指定医療機関は6年ごとの更新制です。有効期間が満了する日までに更新手続が必要です。

- 指定申請時に申請書に記載した事項に変更があった場合は、10日以内に変更を届け出る必要があります。

- 指定を辞退するときは、指定の辞退を希望する日から1か月以上の予告期間を設ける必要があります。

(指定医療機関用)制度の概要と窓口での取扱いについて

- 小児慢性特定疾病医療費助成制度について(PDF:472KB)

- 小児慢性特定疾病医療費自己負担上限月額管理票の取扱いについて(PDF:238KB)

- 小児慢性特定疾病医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法等について(指定医療機関用)(PDF:548KB)

指定医療機関に関する申請書類

![]() 第1号様式の4 指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書(ワード:25KB)

第1号様式の4 指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書(ワード:25KB)

![]() 第1号様式の5 指定小児慢性特定疾病医療機関変更届出書(PDF:143KB)

第1号様式の5 指定小児慢性特定疾病医療機関変更届出書(PDF:143KB)

![]() 第1号様式の5 指定小児慢性特定疾病医療機関変更届出書(ワード:24KB)

第1号様式の5 指定小児慢性特定疾病医療機関変更届出書(ワード:24KB)

![]() 第1号様式の6 指定小児慢性特定疾病医療機関指定辞退申出書(PDF:127KB)

第1号様式の6 指定小児慢性特定疾病医療機関指定辞退申出書(PDF:127KB)

![]() 第1号様式の6 指定小児慢性特定疾病医療機関指定辞退申出書(ワード:18KB)

第1号様式の6 指定小児慢性特定疾病医療機関指定辞退申出書(ワード:18KB)

申請方法(電子申請でも提出可能です)

越谷市感染症保健対策課へ郵送または窓口持参、電子申請にてご提出ください。電子申請手続きは下記リンク先からお願いします。

越谷市電子申請「越谷市小児慢性指定医療機関の新規申請/変更届/更新申請/辞退申出」

小児慢性特定疾病指定医について

医療費支給認定申請に必要な医療意見書(診断書)を作成できる医師は、都道府県知事等の指定を受けた指定医に限られます。指定小児慢性特定疾病医療機関の医師であっても、指定医でなければ医療意見書の作成はできません。越谷市内の医療機関を主として小児慢性特定疾病の診断を行う医師は、越谷市に申請をしてください。

※令和4年度より指定医の申請先は「診療に主に従事する医療機関」を管轄する自治体1ヵ所のみに変更されました。

越谷市小児慢性特定疾病指定医一覧

![]() 越谷市小児慢性特定疾病指定医一覧(令和8年1月1日から)(エクセル:29KB)

越谷市小児慢性特定疾病指定医一覧(令和8年1月1日から)(エクセル:29KB)

指定医の指定を受けるには

・指定医の有無に関係なく、指定小児慢性特定疾病医療機関であれば、小児慢性特定疾病受給者証による公費請求を行うことができます。

・専門医資格を有しない場合、都道府県等が行う専門医研修を修了することが必要です。

※専門医資格を保持していない医師向けに研修を実施しています。指定医研修のページをご覧ください。

|

提出書類 |

備考 |

|---|---|

|

|

|

|

2.経歴書 小児慢性特定疾病指定医指定申請書の裏面です。 |

5年以上の診断又は治療に従事した経験(臨床期間を含む)があることが分かれば、全ての経歴をご記載いただく必要はありません。 |

|

3.医師免許証の写し |

裏面に書換え等の記載のあるものは、裏面も添付してください。 |

|

4.専門医に認定されていることを証明する書類の写し |

専門医資格を有する場合はご提出ください。 |

指定医申請事項の変更、更新申請、辞退申出について

申請事項の変更の場合は「指定医申請事項変更届出書」をご提出ください。

また、指定医師の指定期間は5年間となりますので、更新を希望される場合は期間内に「小児慢性特定疾病指定医更新申請書」をご提出ください。

辞退の場合は「指定医指定辞退申出書」をご提出ください。

指定医師に関する申請書様式

![]() 第1号様式の8 小児慢性特定疾病指定医指定申請書(ワード:18KB)

第1号様式の8 小児慢性特定疾病指定医指定申請書(ワード:18KB)

![]() 第1号様式の9 指定医申請事項変更届出書(ワード:14KB)

第1号様式の9 指定医申請事項変更届出書(ワード:14KB)

第9号様式 小児慢性特定疾病指定医更新申請書(ワード:19KB)

申請方法(電子申請でも提出可能です)

越谷市感染症保健対策課へ郵送または窓口持参、電子申請にてご提出ください。

電子申請手続きは下記リンク先からお願いします。

越谷市電子申請「越谷市小児慢性指定医の新規申請/変更届/更新申請/辞退申出」

埼玉県(越谷市外)の指定医療機関、指定医について

感染症保健対策課への書類提出フォーム

担当職員と相談の上、来所が難しい場合等は一部書類をこちらから提出することができます。職員からの連絡等があった場合はこちらをご利用ください。(一部の手続きは原本が必要な場合があります。相談等がなく提出されると対応できない場合がありますので、申請や届出の場合は一度ご連絡ください。)

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 保健所 感染症保健対策課(東越谷十丁目31番地(保健所内))

電話:048-973-7531

ファクス:048-973-7534