- ホーム

- 広報・情報公開

- 議会だより

- 令和7年(2025年)

- ・議会だより 227号6ページから7ページ

・議会だより 227号6ページから7ページ

更新日:2025年1月31日 ページ番号98120です。

6ページのファイルダウンロードはこちらから(PDF:393KB)

7ページのファイルダウンロードはこちらから(PDF:387KB)

市政に対する一般質問

12月定例会では20人の議員が市政全般について質問を行いました。

※一般質問は、議案に関係なく、市の行政事務について市長および執行機関に質問することで、越谷市議会では1人1時間を目途に行われます。

認知症神戸モデルの取り組みについて

公明党越谷市議団 藤部 徳治 議員

問 認知症を早期に発見する取り組みが遅れているのでは。

市長 神戸市や県内の先進自治体の取り組みを参考に、効果的な実施方法について、関係機関と連携を図り検討していく。

問 VRゴーグルを使った認知機能セルフチェッカーを活用する考えは。

市長 機器の調達、設置場所、検査結果のフォローを行う人員が必要となり、現状は難しいと考える。

「認知機能セルフチェッカー」イメージ画像

シェアサイクルについて

越谷刷新クラブ 野口 高明 議員

問 市内134か所の都市公園、国や県も含む公共施設、広い歩道などまだ設置がなされていない。今後の整備は。

市長 市有施設への設置を推進するとともに、市有地以外の国および県有地への設置に向け、関係機関と協議するほか、公園や緑道についても設置に向け調整している。

要望 特に公園は調整区域も含めて市内各地にあるため、市内全域の利便性向上につながる。積極的に設置するよう要望する。

香害の啓発と石けん使用について

越谷市民ネットワーク 山田 裕子 議員

問 公立保育所や小中学校において、環境や人体に優しい石けんを使用する考えは。

市長 公立保育所の手洗いや洗濯には石けんを使用している。食器洗いや清掃には合成洗剤を使用しているが、手肌や環境に優しい製品への切り替えを検討していく。

教育長 各学校が適した製品を選択しており石けんでない製品も含まれるが、人体や環境に配慮した製品を選ぶことについて、機会を捉えて各学校に周知していく。

産後ドゥーラ養成に対する補助について

越谷市民ネットワーク 大田 ちひろ 議員

問 産後ドゥーラ養成に対する補助の考えは。

市長 産後ドゥーラは、産前産後の女性の心身のケアや家族、育児のサポートを行う専門家であるが、市内在住の有資格者が1名であり人材の確保が課題である。今後、他自治体の取り組みを注視し、調査研究を進める。国庫補助事業である子育て世帯訪問支援事業について、同様の支援が可能であることから実施について検討を進める。

「ゼロカーボンシティ」共同宣言と森林保全について

こしがや無所属の会 菊地 貴光 議員

問 小鹿野町と整備を進める、こしがや・おがの交流の森の現状と今後は。

市長 越谷市民が育てた紅葉の苗木を植樹した。今後も自然体験を伴う交流イベントを開催するほか、埼玉県のカーボンオフセットの認証手続きを行う予定である。

問 こしがや・おがの交流の森や森林保全のため、全国植樹祭に向けた取り組みは。

市長 県からの情報提供を受けながら、開催に向けた機運醸成に努める。

保育施設入所の申請について

自由民主党越谷市議団 横井 聖美 議員

問 市民負担を軽減する申請方法の考えは。

市長 今年度から電子申請による事前予約制に変更したところ、待ち時間短縮が図られ保護者から大変好評であった。今後も児童の一斉面接は継続したいが、他自治体の例を踏まえながら、面接の対象年齢を見直すなど保護者の負担軽減となる方法も検討したい。また、これまで手書きの申請書しか用意がなかったが、エクセル版を市ホームページに公開したので活用してほしい。

農業ボランティアについて

越谷市民ネットワーク 清水 泉 議員

問 持続可能な農業を支える仕組みとして、農業ボランティアを導入する考えは。

市長 農業の人手不足が深刻化している中、近年、農業に関心のある方の力を借り、農繁期の手伝いなど、人手不足を補おうとする取り組みが増えている。農業者と消費者の交流といった観点からも有効な取り組みであると認識している。農業者のご意見を伺いながら、先進的な事例も参考に調査・研究していく。

子宮頸がん予防に係るHPVワクチン接種の仕組みづくりについて

公明党越谷市議団 和泉田 宏幸 議員

問 子宮頸がん予防のHPVワクチンのキャッチアップ接種期限が、条件付きで令和8年3月まで延期されたことの周知は。

市長 広報こしがやなど、多様な媒体を活用して、早急に周知を進めていく。

問 HPVワクチンの定期接種化後の接種率向上に向けた仕組みづくりは。

市長 中学1年生と対象最終年の高校1年生相当の女子に個別通知を発送するなど、さまざまな媒体を活用し周知していく。

生活保護の就労支援のあり方について

日本共産党越谷市議団 山田 大助 議員

問 生活保護利用者には困難を抱えている人が多いため、大阪市の例のように就労支援を営利企業に委託して成果報酬にするというのは福祉の考え方とは相いれないと考えるが、市の対応は。

市長 働くことに自信が持てない、不安があるという人も多いので、福祉的視点で受給者の立場にたって、信頼関係を構築しながら対応できる事業者に委託をしている。成果報酬という仕組みにはしていない。

防犯カメラの設置について

越谷刷新クラブ 松島 孝夫 議員

問 社会的背景や市民ニーズ、市の高い犯罪率抑制の観点から、市内全域に一定数の防犯カメラを設置し犯罪抑制する考えは。

市長 効果的運用が図れるよう、来年度の市内全域への設置に向けて調整している。

問 犯罪抑制の効果を踏まえると、ある程度の台数が必要だが、設置される台数は。

市長 予算の調整段階であることから、確定的な台数は決まっていないが、300台程度をベースとして検討している。

街頭防犯カメラ

共同親権制度導入に伴う総合支援窓口の設置について

自由民主党越谷市議団 清田 巳喜男 議員

問 地方自治体が今後新たに取り組むべき業務が多岐にわたるため、改正法の施行までにワンストップで対応可能な総合支援窓口等を設置する考えは。

市長 国から共同親権に関する指針等が発出された際には、体制整備等について迅速に対応するとともに、個々の家族の状況に合わせた支援を継続できるよう、福祉分野だけでなく、母子保健や教育分野における包括的な相談体制の構築に努めていく。

視覚障がい者に対する対応について

自由民主党越谷市議団 金井 直樹 議員

問 視覚に障がいのある市民から、市役所の手紙等の内容が分からないとの声があったが、市の対応は。また、市内で点字名刺の作成等を行う事業所に手紙の作成を依頼し、働く機会を確立する考えは。

市長 現在、一部の通知等で点字付き封筒を使用しているが、音声コードや視覚障がい者用読書器等の活用も含め、情報提供の方法を検討していく。また、市内事業所の受注機会の確保にも留意していく。

働き方改革進展の中での子どもたちの学力維持向上の取り組みについて

こしがや無所属の会 大野 恭子 議員

問 「学校における働き方改革」が本市でも一定の成果を上げる中、子どもの学力維持向上の取り組みは。また、一部の中学校でデジタル採点の導入、定期テスト作成の外部委託が進んでいるが、留意点は。

教育長 教員の負担軽減と指導力向上を両立する学校が見られる。学力は国調査で平均との差が伸びている。県調査はCBT化の影響であまり伸びなかった。システム導入は、利点と課題を勘案する必要がある。

「こども未来戦略」の影響や課題、さらなる子育て支援の充実について

日本共産党越谷市議団 工藤 秀次 議員

問 「こども未来戦略」の影響や課題、子育て支援を充実する考えは。

市長 各事業の実施にあたっては、必要となる財源の確保や事業効果など、現時点において一部不透明な部分もあると認識している。引き続き、さまざまな機会を捉えて、国庫補助金の適用範囲の拡大など国にしっかりと要望を行うとともに、関係機関と密に連携を取りながら、子ども施策に全力で取り組んでいく。

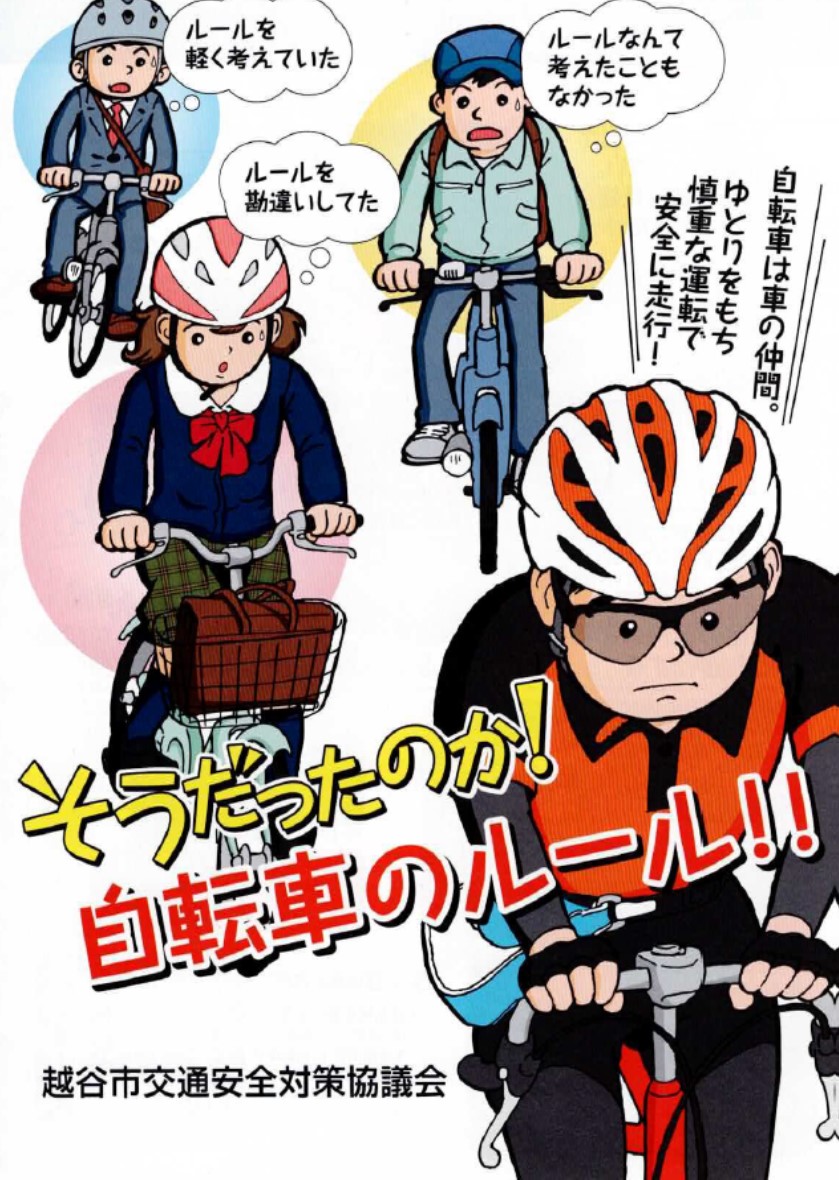

交通安全意識のさらなる向上について

立憲民主党越谷市議団 小口 高寛 議員

問 職員の交通安全意識のさらなる向上に向けての考えや今後の取り組み等は。

市長 交通安全に関する研修や、「交通安全講習会」の実施等に取り組んでいる。今後もこうした取り組みを継続するとともに、法改正に関する周知徹底や、事故原因・傾向の分析を踏まえた庁内通知や職員研修のさらなる充実にも鋭意取り組み、交通安全意識について市民の模範となる行動がとれるよう、職員の育成に努めていく。

越谷市交通安全対策協議会パンフレット

不登校児童生徒の健康診断について

公明党越谷市議団 久保田 茂 議員

問 本市の不登校児童生徒は令和5年12月末で617人いる。不登校児童生徒など定期健康診断を受診できなかった場合、大阪府吹田市のように不登校の児童生徒も分け隔てなく健康診断を受診できる環境を整備することが大切であるが現状と考えは。

教育長 他市町の取り組みも参考にしながら、実態に応じすべての児童生徒が安心して受診できる環境を整えていく。健康診断未受診者は10月1日現在599人いる。

レイクタウン地内におけるアリーナ整備の妥当性(不当性)について

自由民主党越谷市議団 立澤 貴明 議員

問 観光の拠点としてアリーナを整備するということであれば、観光まちづくり推進計画の改定も必要になり、市民主体の丁寧な積み上げ型の議論を行った上で決定していく必要があるが、市長の考えは。

市長 アリーナ整備に関しては本計画には盛り込まれていない。今後、アリーナ整備に関する方向性については、本計画に盛り込んでいく必要がある。関係者の皆様に丁寧に説明し、理解をいただくことになる。

屋敷林、竹林の保護と支援について

日本共産党越谷市議団 大和田 哲 議員

問 竹林所有者から、高齢で今後の竹林維持管理に不安を抱えており、市の景観保護の観点から支援が必要と考えるが。

市長 屋敷林や竹林のほとんどが民有地であることから、せんていなど所有者の維持管理上の負担や新たな跡地利用などにより、今後も屋敷林等が減少することが懸念される。引き続き他自治体の取り組み状況を参考にしながら、支援策を含めた屋敷林等の保全について調査、検討していく。

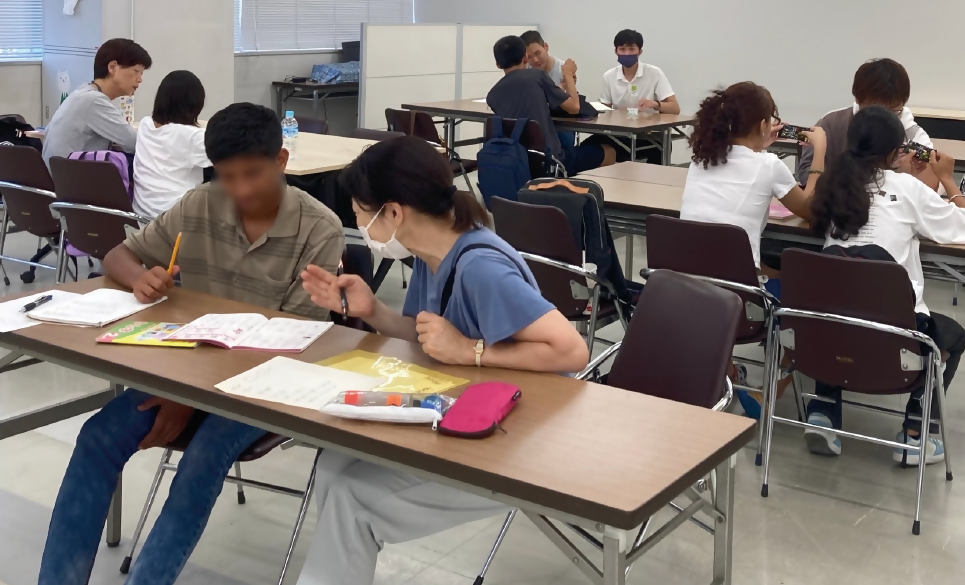

外国人の定住について

こしがや無所属の会 斎藤 豪人 議員

問 文化や宗教の相違がある外国人市民との交流や接点を持つ取り組み、日本のルールやマナーを習得してもらう取り組みは。

市長 相互理解に向けた取り組みとしては、令和7年4月より市民活動支援センター内で日本語ボランティア育成事業などを実施する。また、市民活動支援センターを通じて幅広い交流の機会を促しお互いの文化や習慣を学び、理解し合うことのできる多文化共生の推進に努める。

市内の多文化共生を目的に活動している団体(写真提供:一般社団法人多文化共生コスモ越谷)

高齢者の健康づくりに関する取り組みについて

自由民主党越谷市議団 小林 豊代子 議員

問 介護予防活動を行う「通いの場」の効果を埼玉県立大学の研究により可視化されたが、この成果をどう捉えているか。

市長 埼玉県立大学と越谷市リハビリテーション連絡協議会と連携し「通いの場」のさらなる効果検証を進め、介護予防事業に活用していきたい。

問 健康づくりにeスポーツの活用は。

市長 ひのき荘にて「みんなDEゲーム」と題し、eスポーツ事業を開始した。

お問い合わせ

議会事務局 議事課(本庁舎7階)

電話:048-963-9261

ファクス:048-966-6006

- ・議会だより 231号2ページから3ページ

- ■議会だより 令和7年(2025年)11月1日(230号)

- ・議会だより 230号1ページ

- ・議会だより 230号2ページから3ページ

- ・議会だより 230号4ページから5ページ

- ・議会だより 230号6ページから7ページ

- ・議会だより 230号8ページ

- ■議会だより 令和7年(2025年)8月1日(229号)

- ・議会だより 229号1ページ

- ・議会だより 229号2ページから3ページ

- ・議会だより 229号4ページから5ページ

- ・議会だより 229号6ページから7ページ

- ・議会だより 229号8ページ

- ■議会だより 令和7年(2025年)5月1日(228号)

- ・議会だより 228号1ページ

- ・議会だより 228号2ページから3ページ

- ・議会だより 228号4ページから5ページ

- ・議会だより 228号6ページから7ページ

- ・議会だより 228号8ページ

- ■議会だより 令和7年(2025年)2月1日(227号)

- ・議会だより 227号6ページから7ページ

- ・議会だより 227号8ページ

- ・議会だより 227号9ページ

- ・議会だより 227号10ページから11ページ

- ・議会だより 227号12ページ

- 令和7年(2025年)

Copyright Koshigaya City All Rights Reserved.